Blog / ブログ

Blog / ブログ一覧

2018.02.28

雪のロンドン

自宅のポーター(マンション常駐の管理人)に、「ロシアから寒気を連れてきたな」とからかわれたが、ロンドンは昨日27日から雪になった。昨日はロンドンを離れていたので、しっかりと雪景色を見たのは今朝が初めてとなる。

街並みの古いロンドン市街は、大型マンション等以外では地下駐車場が無く、どんな高級車でも路上駐車(ライセンス式)が当たり前になっている。そのため、フェラーリやポルシェでも路上駐車である限りは積雪の餌食だ。めでたい紅白色なのがどこか微笑ましい。こんな高級車、日本では考えられない光景だ。

もちろん、ジャガーもメルセデスもBMWもご覧の通り。

ロシアの寒さを体験してきたので、この程度の雪はへっちゃら。靴も防寒下着も防寒ジャンパーも防寒帽子も揃っている。ドンと来い雪のロンドン!!

2018.02.23

氷のアムステルダム

2月22日、早朝から仕事でオランダに出向いた。何とか商談を成立させることができたが、奇しくもこの日は国民的アイドルグループで我らが“乃木坂ちゃん”こと『乃木坂46』の結成記念日(俗にいうバースデー)だった。縁起が良い。この調子で今期残りの3箇月も乗り切りたいところ。

ロンドンからオランダに飛ぶときは、いつもスキポール空港でレンタカーを借りて国内を動き回る。格安小型車を選ぶので過去2回はトヨタ・ヤリスだった。今回はさらに安いレンタカー屋(スキポール空港から無料シャトルバスで移動)に変えたため車種がやっとフィアット500に変った。せっかくのヨーロッパなので、欧州車に乗りたかったからこれ幸い。

22日の午後、翌日の訪問地に近いホテルへ移動して宿泊した。小さい池に面した洒落たホテルだったが、周りに民家はほとんどなく、池の水面は凍っていた。翌朝チェックアウトし、駐車場に向かうと何とレンタカーのフィアット500が、カッチコッチに凍っているではないか。これほど全身が凍った車は初めて見たので、急いでスマホのシャッターを切った。ちっこくて形が可愛いだけに、フィアット500が非常に不憫に思えてならない。因みに隣の車は朝来て駐車したらしく、一切凍っていない。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

オランダは山の無い地形で、雪が降ることはほとんどない。その代わり、たくさんの運河や水分は凍ってしまう。20年以上昔の駐在時、観光地のザーンススカンスやアルメーレ社屋横の運河が凍り、その上を滑って転んだことがある。オランダでスケートが盛んなのも、雪ではなく氷という気象・地理的環境に由来する。

仕事を終え空港に向かう前に、少々時間があったのでアムステルダムのゴッホ美術館に足を延ばした。写真は青空だが、風は強く空気は肌を切り裂く寒さ。昔と違い、建物も鑑賞施設も新しく充実しており、音声ガイドを通じてゴッホの “独自画法確立までの格闘と葛藤” に深く触れることができた。つくづく、“芸術とはオリジナリティ(独自性)の追究” なのだなと実感することができた。自分の仕事にも活かしていきたい。

2018.02.15

極寒のサンクトペテルブルク

昨年の秋を考えていたのに、色々と忙しくて結局ロシア出張が決まったのは2月(12日~15日)、歴史的にも1年で最も寒い時期。当然VISAが必要なので、その取得のために一時パスポートを預けなくてはならないから、確実に出張が入らない時期を見て段取りしていたらこのタイミングにまで延びてしまった。私にとっては初ロシアだ。

出張先の顧客曰く、「最近は暖かい」。そうは言っても気温はマイナス5度~8度。2月にマイナス30度以上の記録を持つ彼の地(サンクトペテルブルク)では、確かに暖かいのかもしれない。街中に雪は積もり、雨どいを通った水は凍り、ご覧の通り川面までガッツリ凍った状態だったが、滞在した期間は青空に恵まれ、雪や雨は降らなかった。不幸中の幸いか。

.jpg)

頭の天辺からつま先まで、完璧な防寒ギアで身を包む。

.jpg)

そこそこの広さの川も、雪と氷でご覧の状態。

サンクトペテルブルクで最も高いという42階建てのビル、その屋上のレストランでご馳走になった。確かに、東京やロンドンと比べ、それほど高い近代的なビルは見当たらない。夕方は雪で白い街並みが眼下に広がっていたが、夜はオレンジ色の照明で、街が黄金色に輝いているようだった。

.jpg)

.jpg)

仕事でスケジュールが埋まっており、名所旧跡を巡る時間は無かったが、顧客が特別な体験を用意してくれた。有名なオペラ劇場「Mikhailovsky Theathre (ミハイロフスキー劇場)」でのオペラ鑑賞である。演目は「La traviata (ラ・トラビアータ)」、邦題「椿姫」。世界的に上演回数の多い人気オペラである。ミュージカルは何作も観ているが、オペラは初めてだ。

早めに入場したので記念撮影していたが、会場は瞬く間に観客で埋まっていった。上演中は写真撮影厳禁なので、カーテンコールの際にパチリ。劇場の雰囲気も舞台の様子も素晴らしかった。ただ、オペラだけにイタリア語歌唱、ロシアだけにロシア語字幕ときたもんで、演じられている内容は想像力で組み立てるしかなかった。それでも貴重な機会となった。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

ご存知の通り、サンクトペテルブルクは旧ロシア帝国の首都であり、かつてはレニングラードやスターリングラードなど、時の権力者の名が冠されたロシアの代表的都市で、名所旧跡には事欠かない。問題は気候だ。1年に9箇月が冬と言われているほど。次回訪問する時は、できれば少し暖かい季節に来て、もっと都市の文化や歴史、人々の暮らしにも触れてみたい。

2017.10.01

欧州散策ドイツ・ポツダム

9月27日夕刻、ポツダム会談の会議場であったツェツィーリエンホーフ宮殿を訪問

学科で世界史を選択しなかった方でも、日本が受諾して終戦を迎えた「ポツダム宣言」の名は聞いたことがあるはず。戦後処理の諸問題を討議するため、戦勝国イギリス、アメリカ、ソ連の首脳いわゆる「3巨頭」(The Big Three)がドイツ・ブランデンブルグ州のポツダムに一堂に会し、1945年7月17日から8月2日まで開催された「ポツダム会議」の最終日に、その「ポツダム宣言」は表明された。ポツダム会議の開催場所が、「ツェツィーリエンホーフ宮殿(Cecilienhof Palace)」である。この日はポツダムの近くまで来たことと、夕刻から予定が空いていたため、見聞を広げ教養を高めるべく彼の地を訪れた。

.jpg)

3巨頭の写真。向かって左からソ連・スターリン書記長、アメリカ・トルーマン大統領、イギリス・チャーチル首相。

.jpg)

ポツダム会議の模様を今に伝える写真。机上の国旗と同じ方向の大きな肘掛け椅子に、3巨頭が座っている。

ホーエンツォレルン王家によるドイツ帝国統治時代の最後の宮殿

ドイツの歴史を紐解くと、まだプロイセン公国だった頃からホーエンツォレルン家(House of Hohenzollern)の統治が続き、ビスマルク宰相の辣腕により初の統一国家であるドイツ帝国が成立したものの、1918年の第一次世界大戦で敗戦すると、当時のドイツ皇帝・ヴィルヘルム2世が亡命、11月には専制君主制が崩壊して、ホーエンツォレルン家によるドイツ統治は終焉を迎えた。ポツダム会議の会場となったツェツィーリエンホーフ宮殿はホーエンツォレルン家統治時代最後の建造物で、当時帝位継承者だったヴィルヘルム皇太子とツェツィーリエ妃が過ごす居城として建造された。建築様式には、皇太子がイギリス旅行で気に入ったイギリス・チューダー王朝風の意匠がふんだんに盛り込まれたため、ポツダムにある他の宮殿より外観が地味な印象を受ける。現在は博物館のほか、建物の一部がホテルとしても運用されている(右下の写真がホテルの入口)。

.jpg)

.jpg)

来賓用中庭に面した、最も高さのある元・皇太子一家の居間だった部屋が会議場となった。下の写真の通り、芝生の中央には、今でもゼラニウムの花でソ連の赤い星が模られている。これは、終戦当時ポツダムがソ連軍の占領地区であり、会議に際してソ連が徹底的なインフラ改修と施設の補修・再整備を行ったためである。そもそもなぜポツダムが会議の地に選ばれた理由は、当初計画されていたベルリンが連合国軍によって壊滅的に破壊されていたことと、ポツダムは空港に近く便利な上に、ツェツィーリエンホーフ宮殿は湖に挟まれ治安上も国際会議に適したロケーションだったからである。

.jpg)

.jpg)

ヴィルヘルム皇太子一家は、第一次世界大戦後に不遇を強いられたが、1926年に身分相応の生活環境を取り戻した。その後、台頭してきたナチ党に王政復古の期待を寄せるが叶わぬまま、皇太子は45年、皇太子妃は54年に逝去した。

.jpg)

ツェツィーリエンホーフ宮殿の設計は、イギリスやスコットランドに研修旅行し、高級住宅の建造に豊富な経験を持つパウル・シュルツェ・ナウムブルクが行い、上流階級に相応しい内装装備をパウル・ルードヴィヒ・トローストらが手掛けた。

3つの控室、3つの入場扉、交わらない各国の思惑が冷戦へと発展

皇太子夫妻とその家族の居間兼宴会場が会議場として用いられた。長さ26m、高さ12mあり、壁の2/3は樫の木張りである。船体を逆さにしたかのような木製の梁天井や、98枚の鉛ガラスを用いた張り出し窓などが特徴的で、カシの木彫りのダンツィヒ(現・グダニスク)風バロック様式の豪華な階段(立ち入り禁止)は、皇太子夫妻の私室がある2階へと続く。階段側の方が中庭(上の写真)に面しており、ガラス張出窓側はすぐ湖へとつながる緑地に面している。

会議場の丸3箇国の国旗が立てられており、旗が傾く先に各国の3巨頭が座っていた。その箇所だけ、背が高く一回り大きい肘掛け椅子が確認できる。部屋数の多い王族の宮殿ということもあるだろうが、会議場には3つの異なる開閉式の扉があり、3巨頭と随行者一行はその先の部屋を執務室として利用し、会議には3箇国別々の扉から入場したのである。

.jpg)

.jpg)

白のサロンと呼ばれるこの部屋は、元々小規模な音楽会のために作られた。ポツダム会談の開催中は、ビュッフェに客を招待したソ連側ホストの応接室として用いられた。

.jpg)

赤のサロンと呼ばれるこの部屋は、ツェツィーリエ妃の元書斎で、当時はバラ色の繊維性壁紙が貼られていた。会談中はソ連側の執務室として用いられた。

イギリス側の執務室として用いられたこの部屋は、皇太子の喫煙室としての機能を備えており、木の風合いが活かされた温かみのある落ち着いた色調に仕上がっている。

アメリカ側の執務室として用いられたこの部屋は、壁に書棚が組み込まれており(写真の反対側も)、机等の家具は会談用に別の宮殿から急遽持ち込まれたものである。

.jpg)

私は歴史に疎い方なので、ポツダム会談の歴史的意義についてはよく分からない。しかし、実際にポツダムのツェツィーリエンホーフ宮殿を訪ね、音声解説(日本語あり)を聞きながら一通り展示物と宮殿内施設を見学すると、ヨーロッパの戦後処理に携わった世界の主役たちの決して交わらない思惑と、彼らが戦後世界を弄んだ様子が、頭の中でザックリとイメージできた。3巨頭は決して世界を平和に導こうとした正義の味方などではなく、自国の利益を優先させる単なる一国の政治家であり、たまたまドイツに武力で勝利しただけなのに、我が物顔でやりたい放題振る舞った。何様?と、非常におぞましい感覚を持った。

ヤルタ会談のルーズベルト米大統領はポツダム会談前に死去し、チャーチル英首相は下院選挙の保守党敗北後、会談を投げ出して自国に戻った。テヘラン会談、ヤルタ会談、ポツダム会談と皆勤賞のソ連独裁者スターリン書記長は、ただただ共産主義国家圏の拡大を目論んだ。ポツダム会談によって世界は西と東に分断され、“冷戦”という3巨頭の負の遺産にその後数十年にも渡って全世界が翻弄された。ポツダム会談で露骨になった “勝てば官軍” の論理は相互不信に基づく軍備拡大を呼び込み、翌46年3月にはチャーチルが「バルト海のシュテッティンからアドリア海のトリエステまで、ヨーロッパを横切る鉄のカーテンが下された」と有名な演説を行うに至った。結局ポツダム会談後10年間、再び3巨頭会談が開催されることがなかったそうだ。単なる一国の政治家達でしかなかった3巨頭は、その後の世界に対して果たすべき責任をしっかり全うできたのだろうか。

温故知新とはこのことで、過去の歴史に学んだ現在の主役である私たちが、自律的に行動してより良い未来を創造していくしかないのだろう。一人一人にできることがどれだけ小さいとしてもである。

2017.09.30

欧州散策ポーランド・ワルシャワ

9月26日夜 ポーランドの首都ワルシャワ旧市街を散策

9月26日に仕事でポーランドのワルシャワに行った。その晩、食事をしに旧市街へと足を運んだ。ポーランドはEU加盟国でありながらユーロの使用が認可されていない。EUからの支援が無いと発展もままならない経済状況らしいが、ワルシャワの中心地はドイツの都市と何ら遜色のない賑わいだった。中心街の幹線道路には路面電車が走っており、いかにも旧共産圏の見栄を張った大型建造物が目についた。その割には物価が安く、宿泊したホテルもベルリンより良かった。しかし、ワルシャワと地方都市とでは格差があるそうな。まあ、どこの国もそんなものだろう。

王宮広場の入口には、首都をワルシャワに遷都したジグムント3世の記念碑(Sigismund's Column)が建っている。

ワルシャワは13世紀から城郭都市として発展したらしい。王宮広場沿いの城壁が、その歴史を現代に伝えている。

王宮広場から少し入ったところに、旧市街広場と呼ばれるマーケット・プレイスがある。存在はベルギー・ブラッセル(ブリュッセル)のグラン=プラスに近いが、建築様式が質素なため比べるとかなり見劣りする。しかし、廃墟と化した街並みを昔のように復元し、ポーランド国民の歴史と精神性を取り戻した姿なので、様式の奥にある愛国心と市民の情熱に美しさを感じる。ワルシャワ旧市街は、「破壊からの復元および維持への人々の営み」が評価された最初の世界遺産となった。

予期せぬ出会い! コペルニクスとショパン

商談のための準備に忙しかったので、ワルシャワについては何の予備知識も持たず訪ねたのだが、天文学系の器具を持ったオジサンの像(写真左)の横を見ると、どうもコペルニクスと読める。ポーランド語でミコワイ・コペルニク、そう地動説を唱えたニコラウス・コペルニクスのモニュメントなのだった。

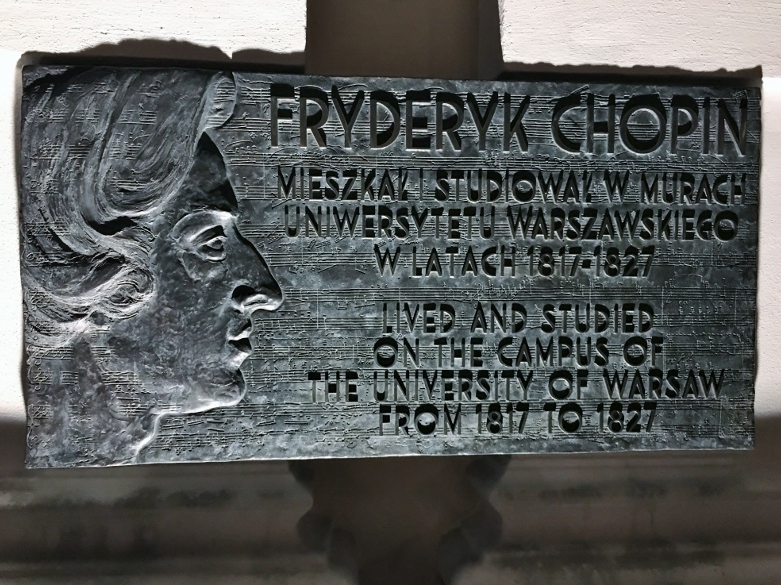

夜中にも拘らず出入りしている建物があると思って近づくと、ワルシャワ大学の入口(写真左3段目)だった。その横のプレート(写真下2段目)を見ると、ポーランド語でフルィデールィク・ショペーンと書いてあるではないか。お恥ずかしながらクラシック音楽に疎い私は、ショパンがワルシャワ出身だとは知らなかった。ここで10年間学んだらしい。

コペルニクス像の背後には、国立のポーランド科学アカデミー(PAN: Polska Akademia Nauk)が建っている。

大統領官邸(旧ラジヴィウ宮殿)と、ナポレオンのワルシャワ公国建国に貢献した英雄ユーゼフ・ポニャトフスキの像。

ワルシャワ大学の入口。遅い時間でも開門しており、人が出入りしていたので覗いてみると大学だった。

左の写真の右端の柱に取り付けられているプレート。ショパンが1817年から27年まで“住んで学んだ”と記されている。

訪問した時間帯が夜だったため、写真で見ると夜景が綺麗だが、街全体の姿は把握しがたく、時間も予備知識も無かったので、本当に行き当たりばったりの散策だった。結構、科学や歴史にまつわる観光資源は豊富なようなので、是非次の機会を見つけて昼間に来てみたいものだ。ポーランドは移民を受け入れていないこともあり、ロンドンと違って街中にアラブ人が溢れていない。人の外観や言葉は、ドイツよりロシア寄りといった感じ。純粋に観光で来られる方でも、ワルシャワは十分楽しめる都市だと感じた。プライベートで、他の東欧諸国も訪ねてみたいと思っている。

2017.09.23

フランクフルト・モーターショー③

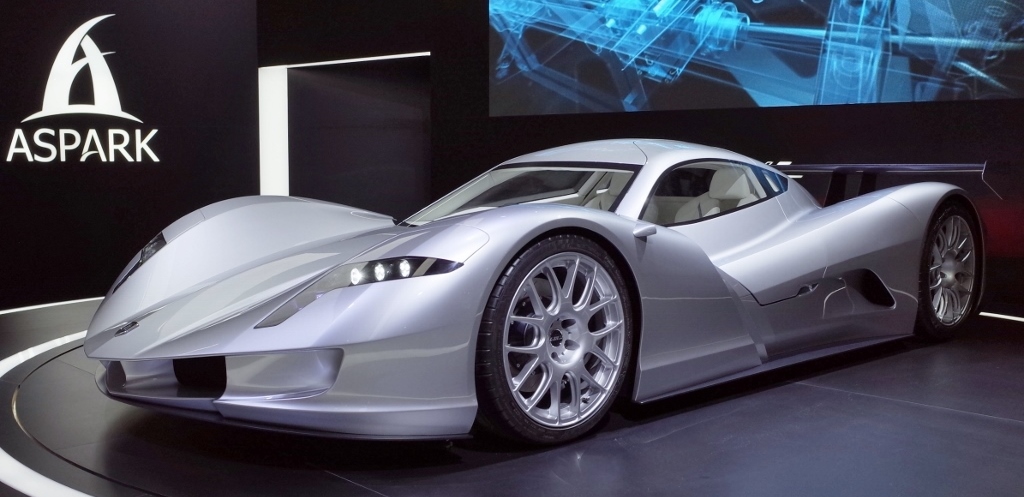

もう一つの目玉!和製電動スーパーカー見参: アスパーク・アウル

メルセデスAMG・ハイパーカーと並び、私の中でもう一つの目玉車種が、このアスパーク・アウル(OWL)である。

会場ではスタッフの方がお声をかけてくださり、開発趣旨等を色々教えてくださった。彼曰く、社長の吉田眞教氏(44歳なので結構世代が若いとは思うが)はスーパーカー・ブームの影響を強く受けており、実用を越えた正に “スーパー” な自動車を自分で開発するため、まず人材派遣会社アスパーク(ASPARK)を大阪市に設立。そこでエンジニアを雇って派遣しながらノウハウを蓄積し、3年前に世界最高加速の電気自動車アウル(OWL)の開発に着手して、遂に初お披露目の日を迎えたという訳だ。

車名は、夜に音もなく獲物を襲う猛禽類のフクロウ(英語でアウル)に因んでいる。ガルウィングやボディ形状もあるだろうが、やはり100%電動(スーパーカーでは世界初)による “静かな速さ” を象徴しているのだろう。そのスタッフの方によると、1台4億円で限定50台の受注生産販売を2年後には実現したいとのこと。私も本物の和製 “スーパー” カーの誕生を心から期待している。ただ、個人的には単にスペックを競うのではなく、大人になった昔の “スーパーカー少年” 達(私を含めて)の後半人生に、新しく尖がったライフスタイルを提唱できる、包括的な視点からのスーパーカー企画をお願いしたいところだ。

前回私がフランクフルト・モーターショーを訪れた1995年は、ロータス・エリーゼがバスタブ式モノコック・ボディと共に初披露され、イタリア時代のブガッティEB110やフランスのベンチュリ、アストン・マーティンで私が一番好きな93年式ヴァンテージなど華やかな展示車両の中に、和製スーパーカー(?)のジリアート・エアローザがあった。ランボルギーニと提携して発売直前まで行ったものの結局プロジェクトは頓挫した。アスパーク・アウルもその二の舞とならず、成功することを切に祈っている。

私が撮影してYouTubeにアップしてある動画

その他の日本車: ホンダ、レクサス、マツダ

日本の普通自動車で唯一のミッドシップ車といえば、ホンダのNSXである。性能も価格もスーパーカーなので、当然の如くレース仕様車が展示されていた。国内のスーパーGTにはNSXコンセプトの時代から参戦している。トヨタ・ヤリス(Yaris)は日本国内ではヴィッツ(Vitz)の名で知られる大衆車だが、欧州ではラリーの活躍によってヤリスの世界的知名度は高い。因みに私の父の最後の愛車がヴィッツだった。マツダは、2座オープン・スポーツ世界最多販売記録保持車のロードスターに、遂にハードトップ・モデル(待ってました!)を投入した。因みに、私のイギリス赴任前の愛車はマツダ・デミオ(しかも初代)だった。

マツダ・ロードスターのルーフ・オープン・アクション

背の高いドイツ人に交じって、横に広いずんぐりむっくり日本人が目立ったのか、マツダ・コンパニオンの女性が「ルーフ・オープンを見るか」と声をかけてくれて、私のため(?)にハード・トップ・ループを開いてくれた。さすが日本車のコンパニオンは日本人に優しい。オープン時がスパイダーではなくタルガ形状なので、屋根板を収容するだけのシンプルなアクションである。

掘出し物?たくさんの旧車達: メルセデス、マツダ、コルベット、ケーニッヒ等

温故知新ということか、メルセデスはかつての試作スーパーカー・C111を展示し(メルセデスらしくなく、一般入場者のアクセスが制限されていた)、マツダは世界初の量産ロータリー・エンジン搭載車・コスモスポーツを展示していた。マツダのコンパニオン(?男性だったけど)に、「我々も自社の博物館に展示している」と伝えたら、「広島(マツダ本社)か?」と問い返されたので、「いやいや、高知の創造広場アクトランド内、クラシックカー博物館だよ」と自慢げに教えてあげた。

主役の自動車メーカー達とは別に部品メーカー等の出展ホールがあり、その中の旧車展示ブースが圧巻だった。展示趣旨は色々あったようだが、ケーニッヒ512BBターボの実車にただただ感動し、それ以外の情報は吹っ飛んでしまった。

結局、新車発表・即売会はどちらかというと自動車メーカーの営業部隊であり、自動車ファンにとっては新型車でなくとも、過去の名車・旧車の展示で十分楽しめるということだ。実際ヨーロッパでは、旧車の展示会が各地で催されており、以前の駐在中にはベルギーのレトロモービルへ行ったことがある。そういったイベント系の他にも、欧州各地に自動車博物館があるので、それらをひっくるめて今後の欧州散策テーマにすることとしよう。

フランクフルト・モーターショーのレースクイーン事情

記事①の最後に、赤黒2トーンのオペルの写真を掲載したが、車にカメラを向けたらコンパニオンが意図的に画角から離れようとした。「入って」と手で招いてあのショットを撮った。つまり、出展側も見学側も大前提は自動車そのものの堪能であり、コンパニオンは飽くまでアシスタントで、撮影される対象という意識も習慣も無いということだ。だから衣装も地味。

唯一、撮影される前提の立ち居振る舞いをしていたのが、旧車コーナーに居た左の2人のバニーガールである。彼女らはコンパニオンではなく、雑誌(旧車コーナーの主催者)をアピールするための本物のモデルのようだった。

モーターショーとしては、フランクフルトの姿は日本より成熟している。しかし、日本ならではの “Kawaii 文化” の成熟という意味においては、華やかなレースクイーンを擁する東京モーターショーの方がエンターテインメント性に優れていると言えるだろう。楽しみ方は色々だ。

モデルカーの販売コーナー: オートマニア

フランクフルト・モーターショーには、実車やパーツの展示だけでなく、モデルカーや書籍などの関連グッズ販売コーナーがある。また、各ホールの外にある屋外広場にはフード屋台の他にグッズ小屋も数多く出されていた。私が会場に入って、真っ先に訪ねたのが実はここ。実車展示は逃げないが、モデルカーの掘出し物は誰かに先買われると購入機会を逸してしまう。

また、地元ドイツの王者メルセデスは、自社出展会場の中にモデルカーを含むグッズ販売コーナーを設けていた。販売中のモデルカーを柱に縦に並べたお洒落なディスプレイ。さすが王者である。コレクターにとっては、この “メーカー特注モデル” というのが曲者で、通常の流通に乗ってこない。既に持っているかもしれないので “最新” であることをしつこく確認し、メルセデス・AMG・2ドア・クーペを1台購入した。買わずに後悔するより、買って後悔する方がコレクターとしてのダメージは少ない。

結局、全体で15商品(16台)を購入。2/3は既に保有済みだが、イベント会場の割安価格だったため承知の上で購入した。

今後に向けた反省点

結論から言うと、私が好きなスーパーカーや2ドア・クーペは市場としてはニッチでマイナーな領域のため、社会情勢や展示会場の国情に大きく影響を受けるということ。従って、車を知らなくても大金を払ってポイっとスーパーカーを購入する金余り富豪国家や、最新デザインを世に問う伝統のモーターショーなど、開催地の特性を十分認識しておく必要がある。

確かに一昨年の東京モーターショーもそうだった。上海と違って浪費家大富豪の居ない東京だからと思っていたが、自動車大国のドイツでも似たような状況だったということは、こちらから的を絞って出向くしかないという訳だ。11月には金余り国家ドバイで、来年3月にはデザイン先鋭地ジュネーヴでモーターショーが開催される。さあ、乗り込む計画を立てようか。

2017.09.21

フランクフルト・モーターショー②

仕方なく出展?控えめなイタリアン・スーパーカー: フェラーリ、ランボルギーニ、マセラティ

既に新型車の発表は終えているためか、フェラーリやランボルギーニといったイタリア製老舗スーパーカーは寂しい展示内容だった。もちろん、展示場の柵はたくさんのドイツ小市民達に取り巻かれ、一部の裕福そうな人達だけが柵内に入り我が物顔で座席に座るといった光景が繰り広げられていた。そう思うと、ドイツ車メーカーはコンセプトカー等でなければ基本的に近付き放題の触り放題だから、偉いよね。ランボルギーニはフォルクスワーゲン・グループでありながら、たった2台しか出展しておらず、“仕方なく付き合いで出展している” 感が否めなかった。

フランス車の皮を被った独フォルクス・ワーゲン: ブガッティ・シロン

ブガッティも、フランス車・ブランドでありながら親会社はフォルクスワーゲンなので、付合いで出展したといった感じ。やはり、初お披露目の車種でなければ、展示の華やかさも話題性も数段トーンが低くなる。シロン(Chiron)という車名は、先代ヴェイロン開発時の1999年にイタルデザインのスタディ・モデルに付けられていた。ヴェイロンもシロンも、往年のブガッティ・レーサーであるピエール・ヴェイロンとルイ・シロンの名に因んでいる。新興のスーパーカー達とは歴史と伝統が違うよという主張だろう。フロント・グリルの42という数字は、0-400-0km/hを世界記録の42秒(41.96秒)で達成したという自慢だ。本当に凄いのなら、過去のレースの栄冠やスペックを鼻に掛けず、黙って現代のF1かル・マンで実力を証明すべきだろう。

私が撮影してYouTubeにアップしてある動画(装置の不備で音声は未録音)

影の薄い英米車: マクラーレン、ジャガー、ベントレー、米フォード

イタリア車であの程度だったので、英国車のマクラーレンなどは出展すらしていなかった。左下の写真は、屋外に何かの関係で展示されていた1台である。アストン・マーティンは参加すらしていなかった。ドイツを市場と見なしていないのだろうか。まあ、ロンドンに住んでいれば通勤時だけで毎日5台はアストン・マーティンを見る。最大の市場はイギリス国内かもね。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

華やかなレーシングカー: GTレーサー、フォーミュラ カー、ル・マン カー、ラリー カー等

ご存知のように、自動車はその誕生と共にレースという競技を生み出している。そのレース専用にチューニング、又は専用開発されたレーシングカーは、何と言っても自動車業界の花形である。アウディやベンチュリがフォーミュラE カーを、ルノーがフォーミュラ・コンセプトカーを、ポルシェやトヨタがル・マン カーを展示していたが、一番賑わっていたのがフォードGT(2代目)の展示ブースである。68号車(展示車両とは別)が昨年のル・マンで初参戦にて初クラス優勝を果たすなど話題性もあった。

レポートの最後となる「フランクフルト・モーターショー③」では、今回初お披露目となった和製電動スーパーカーを紹介。

2017.09.19

フランクフルト・モーターショー①

会期2017年9月14日~24日: ドイツ国民のためのドイツ車の祭典を訪問(9月17日)

ふとしたことで、次の週からフランクフルト・モーターショーが開催されることを知った。前の欧州駐在時、1995年にたまたまフランクフルトへ自家用車で遊びに行ったらホテルが一杯と聞かされ、モーターショーの開催を知って急遽訪ねたことがある。その回は社会情勢上スーパーカーが盛りだくさんで、非常に満足のいく内容だった。その印象が強いため、急遽航空券と最寄りのホテルを予約し、一般公開される最初の週末にフランクフルト訪問を決定。9月16日(土)は重要な用事があったため、その後の夜のルフトハンザ航空便でフランクフルトに入り、翌17日(日)の朝一から終日見学することとした。

思い知らされたのは会場の広さ。各ホール間の移動にかなり歩かされる。帰りの飛行機があるため、無駄なく全体を回ろうと心掛けたが、なかなか思う通りにはいかない。昼飯も取らず、正に駆け足で移動した。圧倒的だったのは王者メルセデスで、地上数階に及ぶ一つのホールを丸々利用していた。BMWなど他のドイツ勢も多くのスペースを占有しており、ドイツ国民のためのドイツ車の祭典という性質が色濃く出ていた。そのためか、メルセデスもポルシェ(下の写真)もコンセプトカー等以外の展示車には触り放題くらいの勢いで開放しており、エンジニアなのかマニアなのか、シャーシの下面をのぞき込む見学者もいて、ドイツにおける自動車文化の浸透ぶりを再確認した次第。さすが世界初のガソリン車を生み出した国だけのことはある。

.jpg)

今回の目玉!ハイブリッド・スパースポーツ: メルセデスAMG・パイパーカー

モーターショーは俗にいう “見本市” で商談が本義のため、一般公開される前にメディアやビジネス関係者らに先行公開されるしきたりだ。その際に最も話題を集めた車が、メルセデスAMGの「オンロードでの走行が可能なF1マシン」こと「プロジェクト・ワン」ハイパーカーである。AMGの創立50周年記念車でもあり、メディア初公開時はメルセデスの現役F1ドライバー、ルイス・ハミルトンが壇上に登場し、紹介に一役買った。ロードカーでは珍しい背びれ(?)も、最近のF1トレンドだ。かつて皇帝ミハエル・シューマッハの全盛時代に、フェラーリがF1モチーフを取り入れたスペチアーレ「エンツォ・フェラーリ」を発表した構図に似たものがある。今期はハミルトンが駆るメルセデスがF1を引っ張って行っている。ワールド・チャンピオンを獲得したミカ・ハッキネンの時代以上に、今がメルセデスF1の全盛期ということなのだろう。

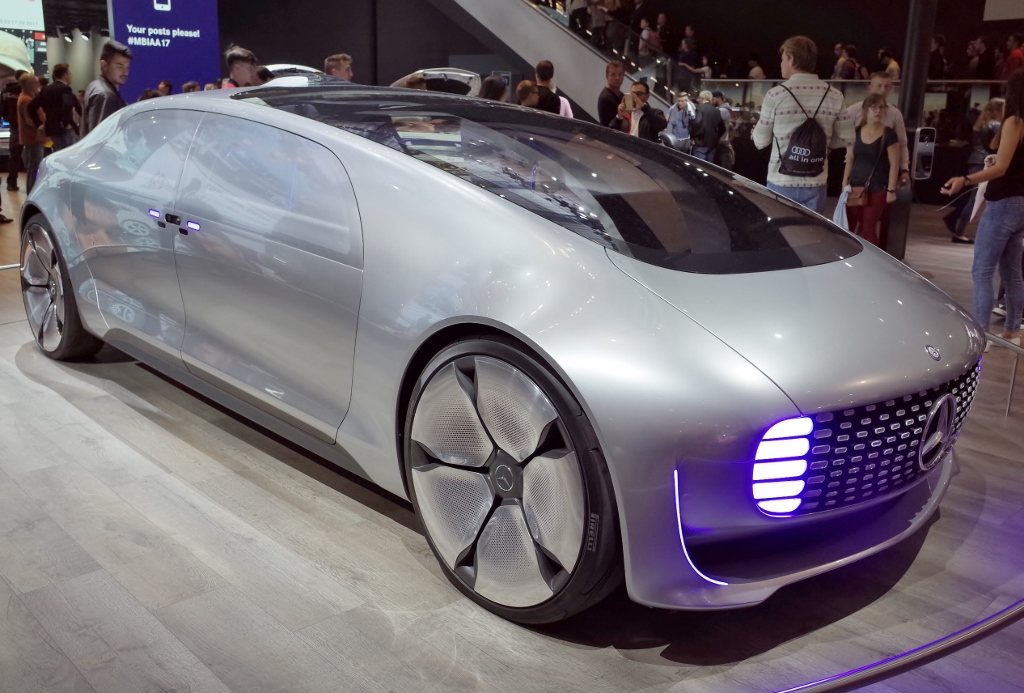

ドイツ人にとっては日常品: メルセデスAMG、ポルシェ、BMW

時代の流れなのだろうが、全体的にコンセプトカーは電気自動車に関するものが多かった。私は原則的に2ドア・クーペにしか興味がないため、写真も撮影しない。左下のメルセデスは写真を掲載するまで4ドアだと気付かなかった。また、オープンカーはできるだけクローズ状態を撮影したかったが、必ずしも閉じてもらえず、時間の関係もあって断念した。それ以前に、車の周りから人が居なくなるのを待って撮影していたため、1枚1枚それなりに時間と忍耐が必要だった。せっかくのモーターショーだったのに撮影だけに時間が取られ、どの車の運転席にも座ることができなかった。

庶民の味方、小粒ながら粋な車種達: ミニ、スマート・ブラバス、フォード、オペル

ミニも電気自動車コンセプトカーを発表していた。2段目のパール・グレー色の車だ。スマートはブラバスと提携したのか、メルセデスがAMGを自社に取り込んだように、スポーツ・ブランド担当として吸収したのか、同系列で車種展開していた。フォード・フィエスタ(3段目右の2台)は、トヨタ・ヤリスと同様にラリーで活躍していて知名度が高い。添え以上に、全く視野に無かったオペル(最下段)が割と良い形状の車種を出していた。後で知ったが、オペルは今年3月にフランスの「グループPSA」 (旧・PSAプジョーシトロエン)に買収されたらしい。そのため少し垢抜けてきたのだろうか(?)。いずれにしろ、今後に期待。

.jpg)

.jpg)

私が撮影してYouTubeにアップしてある動画

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

続きの記事「フランクフルト・モーターショー②」では、イタリアン・スーパーカーや花を添える役割のレーシングカーを紹介。

2017.09.03

ロンドン散策 その11

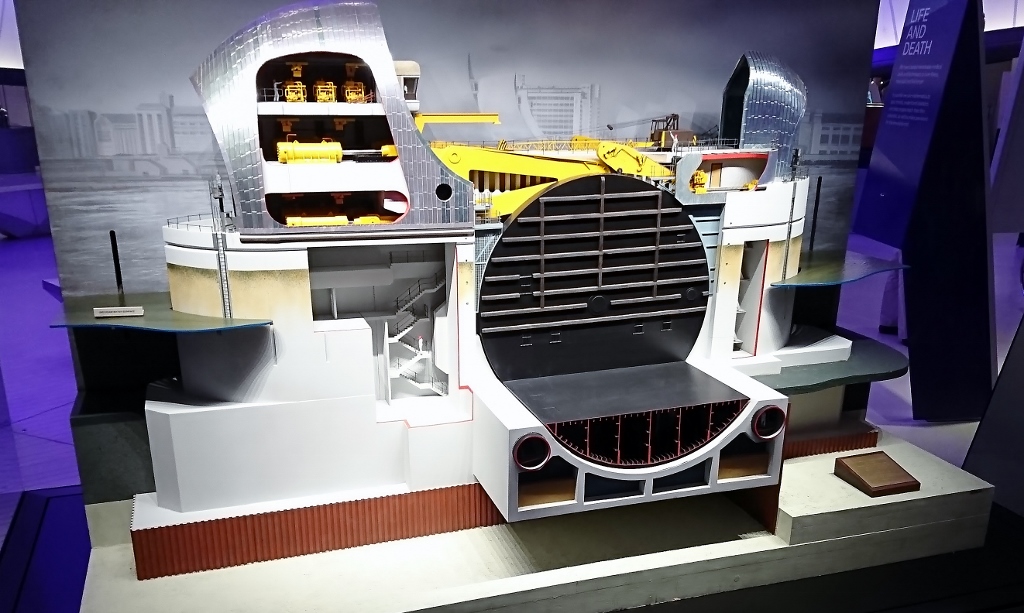

ロンドン科学博物館(8月20日のブログ参照)でテムズ・バリアの模型を見たのだけれど、機構や機能がよく分からなかったので、天気の良い9月2日(土)に実物のテムズ・バリアを確認すべくお出かけした。

テムズ・バリア (Themes Barrier)

セントラル・ロンドンに住んでいると、グリニッジでさえ遥か遠方の気がするものの、ノース・グリニッジのテムズ・バリアまで、地下鉄とバスを乗り継いで1時間強だった。結構近い。

地下鉄ジュビリー(Jubilee)ラインのノース・グリニッジ駅で降り、地上のバス乗り場(Stop A)から472番のバスに乗る。10分弱走りRoyal Greenwich Uni Tech Collageという道端のバス停で降りて歩くのだが、バス停の案内アナウンスが遅れることがあるので、皆さんは右の写真の看板を目印にし、通り過ぎたら次のバス停で降りることをお勧めする。

.jpg)

公園のような遊歩道(リスが居た)を抜け、堤防への階段を上がると、テムズ川と7基の銀色のカニの爪(カタツムリの割れた殻?)が一気に視界に飛び込んできた(川の中の土台は9基)。対岸まで並ぶテムズ・バリアの壮観な景色が広がる。

.jpg)

イギリスでは地理的条件から、大西洋の低気圧によって発生したストームが東側の北海に回り込み、下るにつれ海峡が狭くなることから、テムズ川の河口から高潮となってロンドンの街に襲い掛かることがよくあるそうだ。特に、1953年1月31日に発生した高潮(North Flood ´53)は、イースト・コーストとテムズ河口域で307名の死者を出す大災害となり、政府は恒久的な高潮対策の実施を決定。数多くの公募案の中から、チャールズ・ドレイパー(Charles Draper)技師による回転堰の案が採用された。74年に着工し、82年に完成。84年から正式な運用が開始された。

.jpg)

西側(テムズ川上流側)から見た姿。西側の銀の建屋に、堰を回転開閉させるための油圧シリンダーが収まっている。

.jpg)

東側(テムズ川の河口側)から見た姿。模型で説明されていなかったので、東側の建屋に何があるのかは分からない。

堰を開いている時、当然だがバリアの間を船舶が航行する。この日も頻繁に通っていた。堰の奥に見える高層ビル群は、奥がカナリー・ワーフ。その手前の建設中ビル群(タワー・クレーンが立っている)と後に隠れている白いドーム(黄色い棘がたくさん出ている)は、ノース・グリニッジ駅のすぐ隣にある。ドームは「ザ・オーツー・アリーナ(The O2 Arena)」と言い、一流アーティストの音楽イベントや数々のスポーツ・イベント(オリンピック含む)が行われる有名な会場らしい。今日も賑わっていた。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

可動堰の仕組みは、河床に対し垂直に立った円盤の下1/3位に付いた扉を、水上の油圧シリンダーで円盤を回転させて河床立ち上げるというもの。機構も面白いが、世界最大級の可動堰ということで、建設方法にも興味深々。まず、この地が選ばれた理由は、高潮を受け止める構造物の土台として相応しい、しっかりしたチョーク層の地盤があったからだそうだ。構造物の基礎は、まず鋼矢板を打ち込んで締切り(右下の写真)、その中にコンクリートを流し込んで構築した。資材、特に可動扉やその下のコンクリート土台は、陸上で製造して現地まで船で運び、クレーンで吊って慎重に降ろし、河床に設置する方法が採られた。

.jpg)

.jpg)

テムズ・バリアは飽くまで防災施設であり、観光色はあまり強くない。現地では堤防の上にカフェがあり、お土産がほんの少しだけある。そこで£5を払うと、1階下のインフォメーション・センターに入場できる。そこには、ロンドン科学博物館に展示されていた模型の“電動版”が設置されており、水位の高まりに応じて可動扉が回転してせり上がる様子が再現されていた。なかなか面白い。残念ながら模型は撮影禁止なので、左下にオペレーション・ルームを再現したセットの写真だけを掲載する。機能確認等のため、毎月1回は試験稼働をしており、年内日曜に行われるのは来週の10日だけ。予定がなければ、行ってみようと思う。

.jpg)

.jpg)

地震がほとんど無いヨーロッパでは、自然災害への取り組みはそれほど重要視されていないと思っていたが、防災という目的だけで(水力発電を兼ねたダム等ではなく)、これほど大掛かりな土木建築構造物を造り上げるなんて、十分立派な防災意識を持っているではないかと、いたく感心した。巨大地震や津波は、発生すれば大災害となるものの頻度は少ない。それに対し、世界の多くの国と地域が最も頻繁に直面している災害は、何と言っても洪水・高潮だ。先進国に対して日本の防災技術を紹介し、世界の災害対策に取組むなら、洪水・高潮に一旦焦点を縛った方がいいかもしれない。

.jpg)

こういった防災施設を見る度に痛感する。

尊い人命・財産・生活・文化・社会を自然災害から守るには、大自然の猛威に立ち向かう「情熱」と「知恵」、そして事前に被害を抑止する方法を具現化するための「科学技術」が必要なのだと。

人類ならではの“エンジニアリング”を駆使しなければ、我々に恩恵を与えてくれる一方で時に理不尽な振舞いをする大自然とは、決して“共存・共生”することはできないだろう。

2017.08.30

散策番外編 ケンブリッジ

8月28日(月)はバンク・ホリデー(祭日)だったので、ロンドンから北東に電車で約1時間走ってケンブリッジを訪れた。仕事の関係で、ケンブリッジ大学の教授や学生たちとは1994年から付き合いがあるものの、私自身がケンブリッジを訪れるのはこれが初めてになる。それはそうと、イギリスの祭日は、もうクリスマスを迎えるまで無い。日本のシルバー・ウィークが羨ましい。

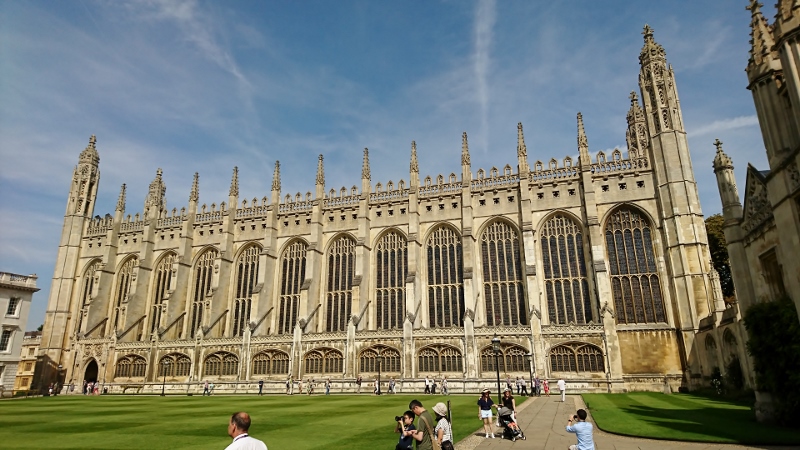

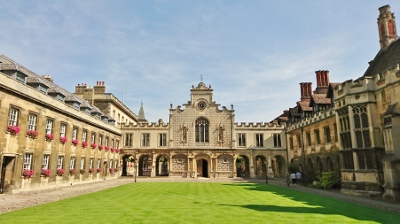

キングス・カレッジ・チャペル (King's College Chapel)

1209年に設立されたケンブリッジ大学は、修道院の制度を起源に持つカレッジ制の大学である。

その中でもキングス・カレッジが有名で、観光の目玉であるチャペルは、ヘンリー6世が1446年に建設を開始し、5人目の王となるヘンリー8世の時代に完成(1547年)した。

建設に1世紀が費やされたチャペルは、現代でも大学内の教会としては世界で他に類を見ない、全長88m x 幅12m x 高さ24mという大きさを誇っている。

大学の入り口(写真右上)には係員が立っており、道路を隔てた向いのお土産店で入場券を買ようにと促される。門をくぐると、一面芝生に覆われた中庭が視界に飛び込んでくる。芝生には立ち入れないので、ぐるっと回ってチャペルまで歩いて行く。

入場口から入ると、目の前には天井まで届く色鮮やかなステンドグラスに覆われた窓が広がる。長方形の空間を持つチャペルの四面全てにステンドグラスがはめ込まれ、長辺となる南北両面には1アーチ10種(+アルファ)構成の絵柄の窓が計24ある。東西両面は、18種(+アルファ)構成の大きめの窓となっている。

敷地に面して運河が流れており、観光客用のボートで賑わっていた。元々葦の生い茂る沼沢地で使われていた作業船だったため、中心に竜骨を持たない平底船(パント=Punt)になっており、後ろ側に立って川底を竿で突いて前進させる。パントを使った川遊びは(遊覧観光)は、パンティングと言って人気を博している。ちなみに、私が訪ねた27日のバンク・ホリデーは、ケム川に架かる「溜息の橋」(The Bridge of Sigh)に徒歩で近づくことはできず、パンティングを行わなければ見られなかった。私は時間の関係で断念したが、25日に見たオックスフォードの「溜息の橋」と比べたかったので残念だ。

フィッツウィリアム博物館 (Fitzwilliam Museum)

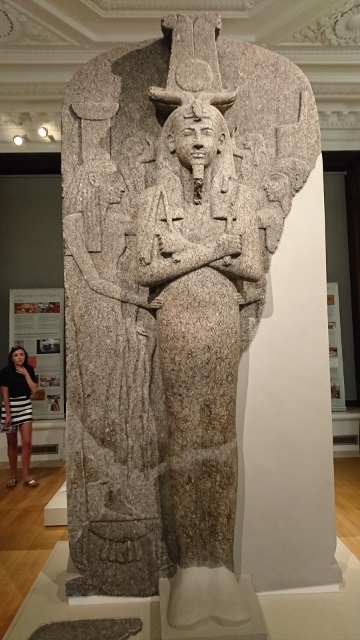

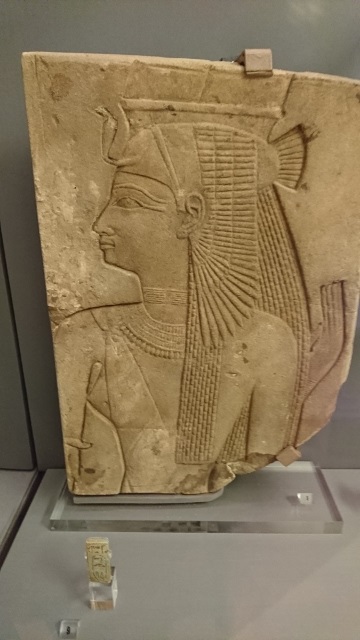

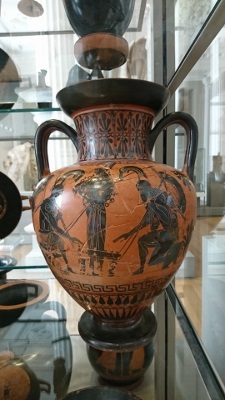

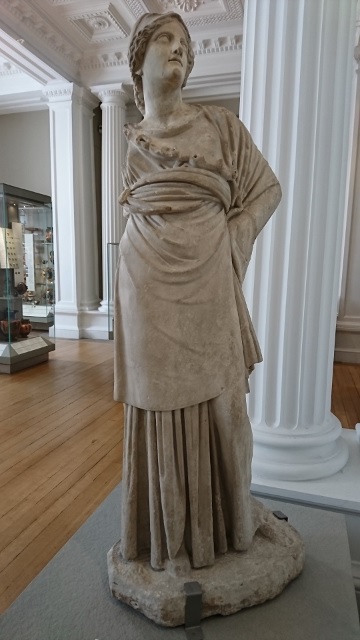

ケンブリッジでも一番人気を誇る博物館。収蔵作品の一貫性の無さに驚くが、それもそのはず、元々はフィッツウィリアム7世子爵(Richard FitzWilliam, 7th Viscount FitzWilliam : 1745~1816)の個人コレクションで、彼の死後にケンブリッジ大学へ寄贈されたことで創設された博物館だからだ。私は同じ(?)コレクターとして非常に良く理解でき、納得できるものがある。悪く言えば支離滅裂、良く言えば盛りだくさん。収蔵作品数が膨大で、撮影した写真も膨大なため、私が気に入った展示物だけを紹介する。実は、ここの見学に時間を費やし過ぎて、パンティングに参加することができなかった。

〔考察〕 20世紀の博物館と21世紀の博物館

博物館として展示する対象には幾つかの分類がある。ざっくり言うと、「自然や環境」、「生活や文化」、「科学技術」、「芸術や嗜好品」等に関する文物に分かれる。フィッツウィリアム博物館では、古代国家の都市の一部や埋蔵品、その時代の生活用品や装飾品が一つの主な分野であり、それに加えて純粋に嗜好品(芸術品)として製作された彫像や絵画などが相当量あり、最後に中世の戦闘用具など社会とも科学ともとれる文物が少々彩を添えている。

大英博物館のギリシャ・パルテノン神殿のレリーフなどもそうだが、都市や建造物の一部だった文物は、本来はその場所にて保管され、オリジナルの状態で開示・伝承されていくべきものである。エジプトのアブ・シンベル神殿やオランダの風車などは、オリジナル状態で保存するため丸ごと移設を選択した例だ。そうでなく部分的に剥ぎ取ってくる場合、経緯の如何を問わず “略奪” (あるべき場所からの分離)したと言わざるを得ない。20世紀は人の移動が不便だったから、その方法が社会的にまかり通っただろうが、人の移動と情報の共有が手軽になった21世紀は、特定地域の特性はその地域に足を運んで堪能する方法が最善となる。「本場」「総本山」「聖地」だからこそ、時間・金・労力を使ってまで出向く価値があるのだ。

持ち運びのできる絵画や彫像はどうだろう。昔から “芸術” という名の “商品” であることは間違いなく、昔も今も “収集品” という本質は変わらない。そこで問題となるのが、材質と表現対象だ。頑丈にということで石を彫っても、先に示した収蔵品のように欠けもすれば割れもする。ブロンズや陶器ではどうか。大型の大理石や陶器の乳白色には独特の魅力があるが、如何せん造形がどうしても甘くなってしまう。造形作家の芸術性はともかく、材質で言うならば現代のレジンや型で成形したプラスチック等の方が自在で自由度が高い。結局、20世紀の博物館に収蔵されている個人コレクター用の彫像は、21世紀の庶民コレクターにとってのフィギュアと同じなのだ。対象も神話や戯曲の登場人物から、映画やアニメの登場人物に取って代わるだろう。

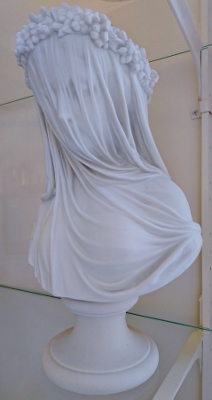

右上の『The Bride』(1873年)も、イタリア人彫刻家Raffaele Monti(1818-81) が1847年に大理石で薄く透明なヴェールを表現したから芸術性が高い訳で、現代のフィギュアでなら実際にクリアパーツを用いて、色彩豊かに且つ肌の質感も豊かに表現することができる。おまけに安い。なお、収蔵展示品は1873年にイングランドで複製された磁器製作品である。

私が解釈する “芸術作品”(意義や機能)は、“鑑賞者の脳にどのような刺激を与えるか” である。脳の中の、「美しさ」を感知する部分が刺激を受けて、対応する脳波の生成を促すことだと考えている(私はこれを「マニア脳」と命名)。だから、作品自体のフォーマットは関係ないのである。大理石であろうがレジンであろうが、油絵であろうがエアブラシであろうが関係ないのである。つまり芸術とは非常に私的で相対的、尚且つ鑑賞者(情報の受け手)の中で発生する現象が主体なのだ。

今我々が有難がっている博物館の所蔵作品は、“20世紀人” にとっての芸術であり、我々 “21世紀人” にとっても芸術だとは限らない。これから芸術の主役は、マニア脳を刺激する作品群へと確実に変わっていく。そう、我らが『世界モデルカー博物館』がそうではないか。だから、収蔵されている愛しいあの娘達を私は “美術工芸品=Artwork” と呼ぶのである。

その他の街並み

ケンブリッジには他にも魅力的な施設があるが、当地で最も有名な老舗パブ「The Eagle」も名所の一つ。かのワトソン&クリック博士が議論を重ね、DNAの二重らせん構造を思いついた場所だからである(写真左:壁には記念パネルが)。

また、ロンドンからケンブリッジへ行くには、ユーストン駅を出発するのだが、そこには映画ハリーポッターで有名になったプラットフォーム 9 3/4があり、係員のいる撮影スポットになっている(写真右端最下段)。

2017.08.20

ロンドン散策 その8

ロンドンはどの方角にレンズを向けても、ポコポコと天に伸びる建設工事用クレーンの多さが目立つ。

テンプル再び

7月1日(2日付けブログ)にテンプルを訪れた際、王立裁判所(写真右)は眺められても、テンプル教会には行けなかった。そこで8月12日の夕方に行ったものの既に閉まっていたため、教会だから日曜礼拝を一般公開しているだろうと13日(日)の早朝に再び訪ねた。しかし、敷地への扉は固く閉ざされたままだった。敷地は広いのに大通りから入る門は狭く、その建物は私の大好きな“道路出っ張り型”(写真下)である。

テンプル教会への入り口は地味で、気付かず通り過ごしてしまいがちだ。

王立裁判所の前には、道路の真ん中に石柱があり、グリフォン像が鎮座する。

期せずして、英国御用達の紅茶店トワイニングの歴史ある店舗に出くわした。

ロンドン科学博物館

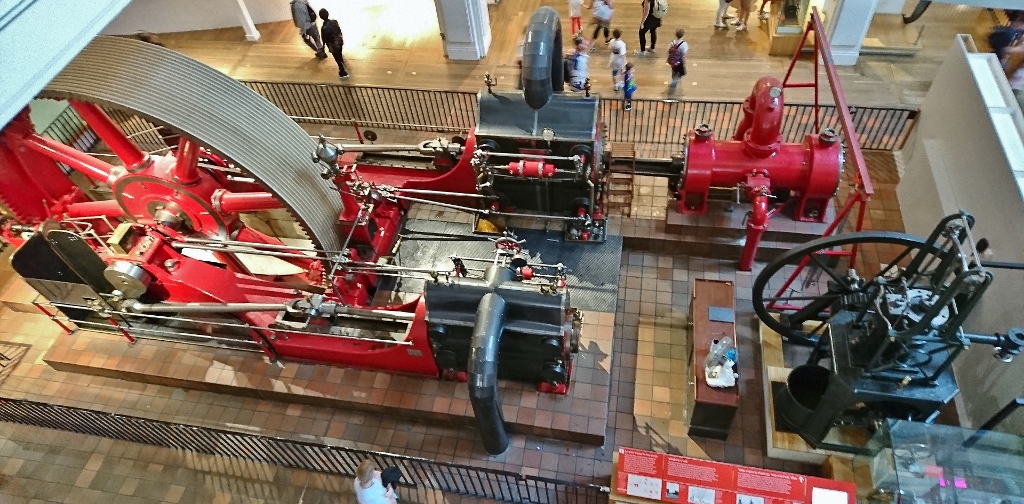

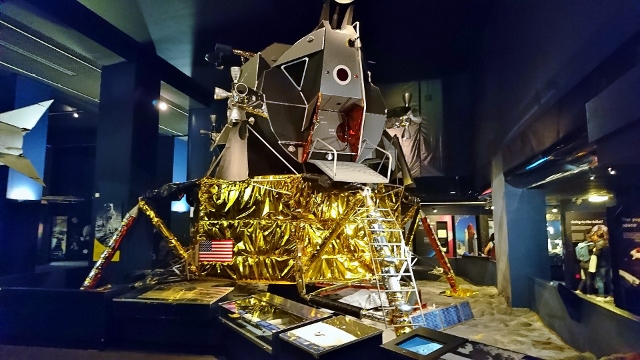

8月11日にはロンドン科学博物館(The Science Museum, London)を訪問した。表向きは入館無料だが、実質は寄付として然るべき金額を支払うことになる。私のような居住者は、何か税制上の処理があるらしく、色々と聞かれた。

日本でいうなら、上野にある国立科学博物館のような位置づけ。しかし、隣に自然史博物館があるため、ロンドン科学博物館は純粋に人類の手によって生み出された道具や工業製品だけに限定されている。上野の方は自然史も含まれているため、上階にあがらないと工業製品は出てこないが、こちらは入館するや否や、巨大な発動機が出迎えてくれる。

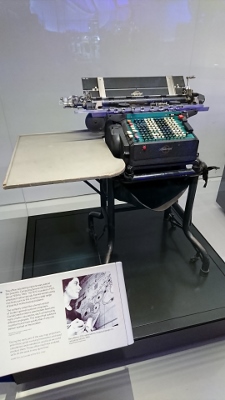

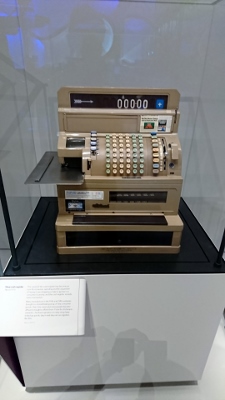

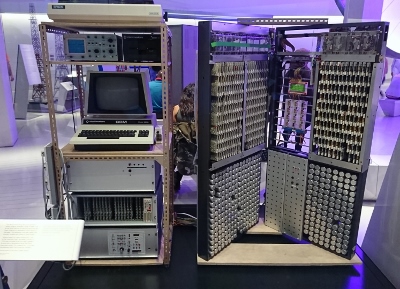

テーマが人工物なので、可能な限り実物が展示されており、小さい道具からロケットまであり、かなり見ごたえがる。ただ、さすがに超大型の船舶やテムズ・バリア(写真3段下)などは模型展示だった。下の写真左端はエニグマである。ナチスドイツが使用していた暗号作成機で、読解にイギリスの天才数学者アラン・チューリングが挑んだ。その成果が現代のコンピューターの起源だとも言われている。ベネディクト・カンバーバッチ主演の映画『イミテーション・ゲーム』を観ていたので、「これがエニグマか」と感慨深いものがあった。右端の写真は、ロタリー(宝くじ)の当選番号抽選機。これも科学ってことなのだ。

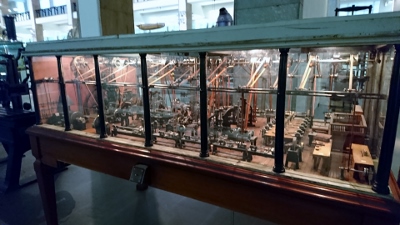

やはり、工業化を進展させるには、動力をどうやって獲得するかがテーマだ。現代の便利な時代(たぶん未来はもっと便利になる)は、先人の知恵と工夫と技術開発が積み重なってこそ存在しているのだと実感した。2段目真ん中の写真は、動力でシャフトを回転させ、そのシャフトからベルトで動力を各種工作機に分割する方式の模型だ。実際に動きを確認できる。ここまで道具の数は多くないが、創造広場アクトランドの「創造館」でも実物を用いて再現している。是非ご覧になっていただきたい。

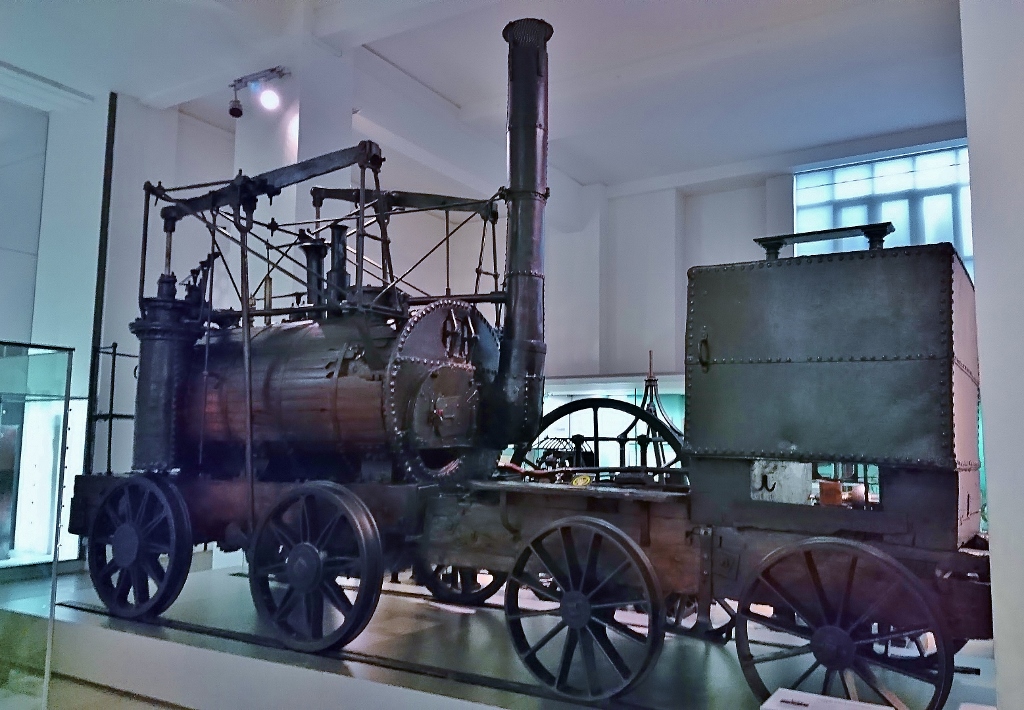

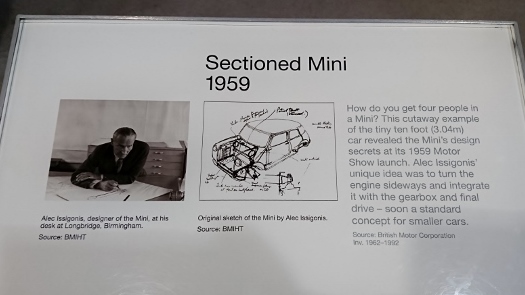

イギリスは何と言っても蒸気機関の発明者ジェームズ・ワットの国。ワットの蒸気機関や仕事場の再現など展示は充実している。また、ウィリアム・ヘドリー(William Hedley)らが開発した世界初の蒸気機関車プッフィング・ビリー号(Puffing Billy)の実物(下の写真)も展示されている。決してイギリス産の車両だけではなく、アメリカのT型フォードやドイツからはビートル、イセッタ、メッサーシュミッなど、そして日本からは何故か日野コンテッサ(写真割愛)が展示されていた。

私は絵画も彫刻(特にギリシャ・ローマ)も好きだけれど、こういった工業製品の展示はもっと好きだ。前者を“芸術”と呼ぶなら、それは“感性”の賜物で、後者を“技術”と呼ぶならば、それは“知恵”の結集であろう。もちろんそこには、芸術性が必要不可欠ではあるけれど。

入館した途端、子供の頃の気持ちに還ることのできる博物館だ。皆さんも是非訪問されてはいかがだろうか。

2017.08.19

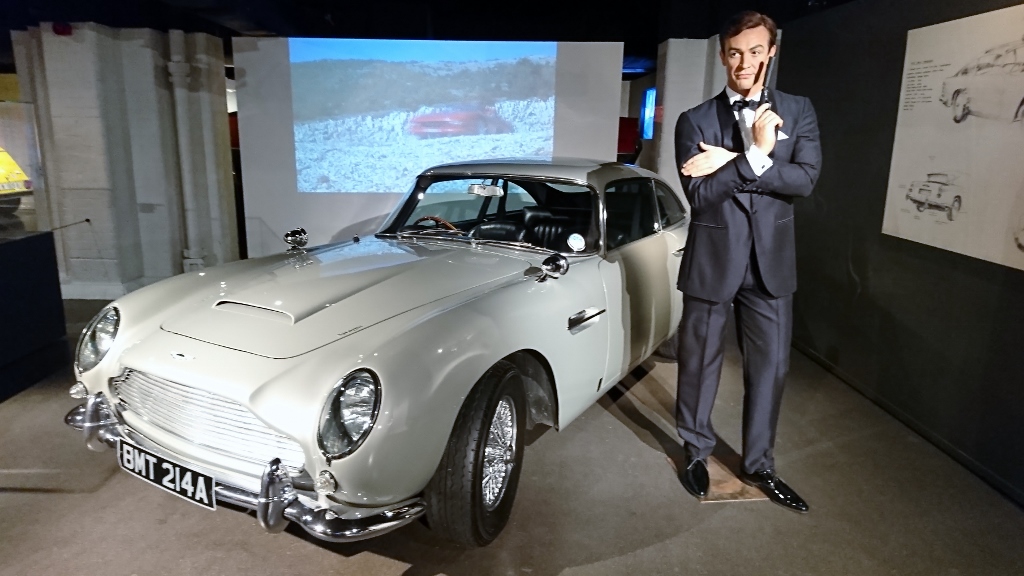

007 博物館 in ロンドン

8月13日に、コヴェント・ガーデン(Covent Garden)を抜けてロンドン交通博物館(London Transport Museum)へと行ったものの、何と土日は閉館とのこと。詰めが甘かった。しかし、その一角に、今回最大の掘出し物ではないかという施設を発見した。その名は、『London Film Museum』。それだけだとピンと来ないが、副題(展示テーマ?)は、『BOND in MOTION -The Largest Official Collection of Original James Bond Vehicles』!!!!

要は、007映画に出てきた乗り物等の博物館ってこと。聞けば3年前に開館したそうだが、「地球の歩き方」にも掲載されていない。映画好き(特に007映画)や乗物好きなら、大英博物館よりこちらの方に行く価値が高いだろう。英国のヒット・シリーズ映画と言えば、ハリー・ポッターなどというポッと出の若葉マークではなく、圧倒的に007映画でしょ。必見!!!

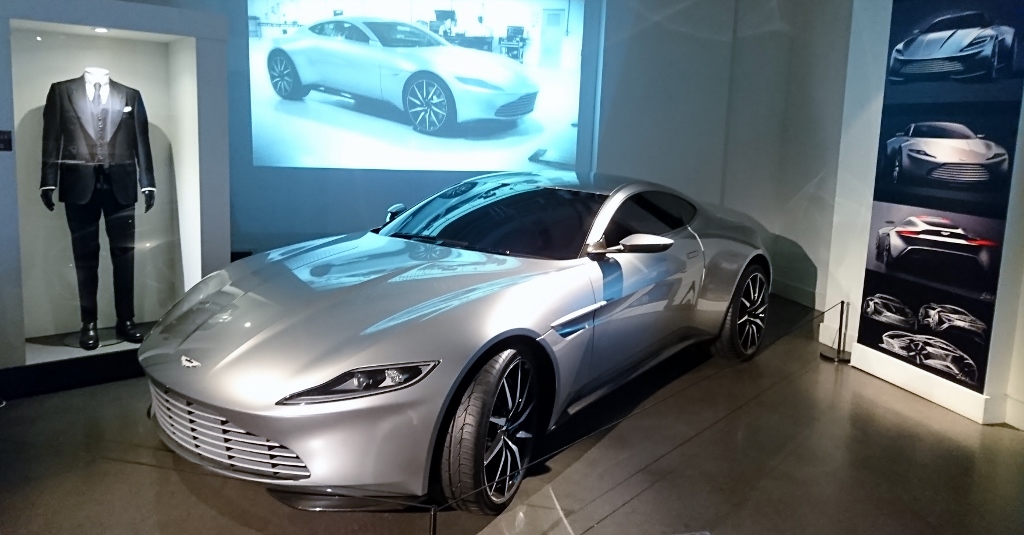

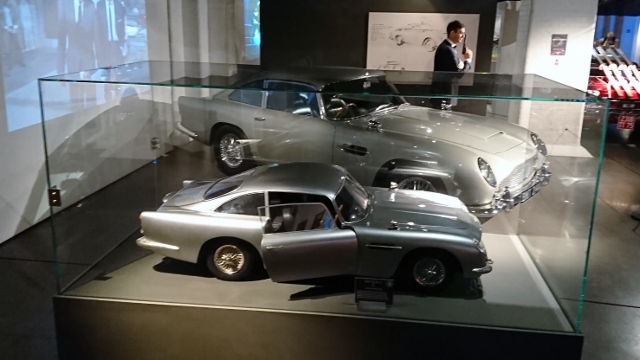

ジェームズ・ボンドの愛車 : アストン・マーティン

実車が展示されているだけでも嬉しいが、その自動車が作品の中で登場するシーンが映し出されていたり、その作品での衣装やデザイン画なども展示されている。そこは、“自動車博物館” でなく “フィルム博物館” と銘打っているだけのことはある。特に、最新作の『SPECTRE』に登場した、この映画のためだけにアストン・マーティンがデザインした DB10 (4枚目の写真)の存在は大きい。ここでしか見ることができないのではないだろうか。とにかく、展示の質が高い。

英国車 : ロータス・エスプリ 他

乗物として強い印象を与えた車と言えば、やはり『私を愛したスパイ(The Spy Who Loved Me)』に登場する、潜水艦へと変形できるロータス・エスプリだろう。当時は発売されて間もない時期で、型式は S1 (シリーズの第一世代)だと思われる。ジョルジェット・ジウジアーロのデザインしたウェッジ・シェイプのフォルムは、潜水艦になっても美しいままだ。

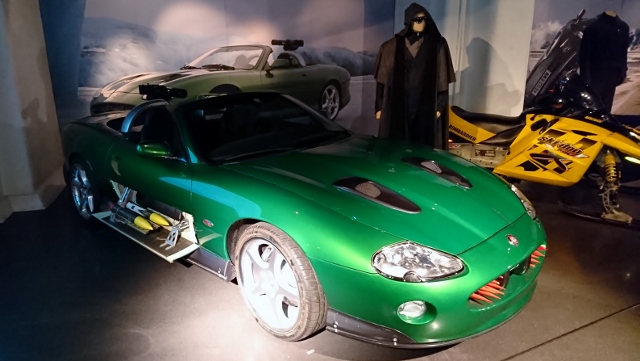

その他の国の車達

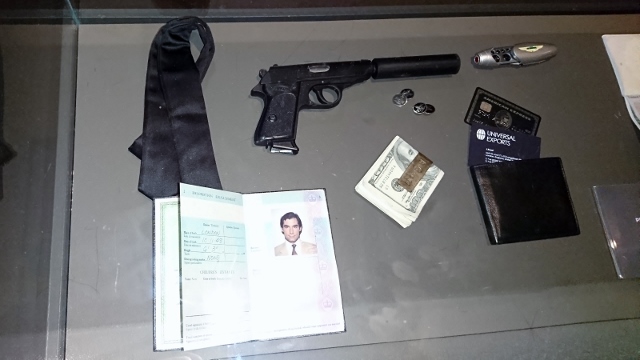

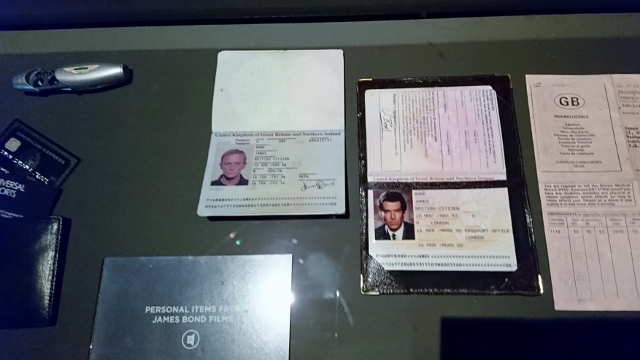

小道具や模型

ボンド・カーに並んで有名な007アイテムが、ワルサーPPK。他にも各種携行品のスパイグッズからパスポートなどまで展示されており、007は実在の人物ではと思わせるような演出だ。自動車の他にもバイクやボート、ヘリコプターなども展示されていたが、撮影は割愛した。さすがにスペース・シャトルとなると、実物大ではなく模型だった。それと、スペースの関係か実車がつまらないせいか、フェラーリF355とランボルギーニ・ディアブロは模型だけによる展示だった。アストン・マーティンDB5の模型もあった。スケールは 1/12 ~ 1/8 位ではなかったろうか。きっと、市販商品のはずだ。

カフェやショップもあり、映画のオープニングでよく登場する拳銃のバレル(銃身)から覗いた決めポーズの写真撮影もできる。衣装や小道具は貸してくれる。なかなか憎い演出だ。あと体重を30kg絞ったら、もう一度訪問して写真撮影する予定。皆さんもロンドンに来る機会があれば、是非とも訪問してほしい。必見の価値あり。

2017.08.16

フロイト博物館 in ロンドン

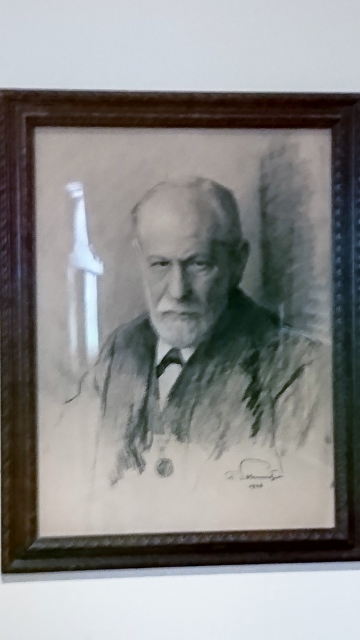

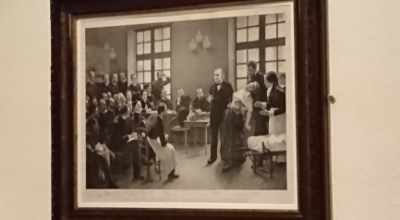

皆さんはロンドンにフロイト博物館があるのをご存じだろうか。“フロイト”というのは、オーストリアの精神医学者ジークムント・フロイト(Sigmund Freud)のこと。ドイツ語発音だと「ジクモント・フロイト」で日本語表記に近いが、英語発音では「シグマンド・フロイド」と聞こえる。フロイトは現代の我々が無意識のうちに口にしている、「無意識(unconscious)」という概念を世界で初めて唱えた人物であり、後世の色々な分野に影響を及ぼした偉大な精神科医、心理学者、哲学者である。世界の観光地の中で唯一、私自身が心理学専攻であったことを思い出させてくれた施設だ。私は8月11日に訪問した。

ユダヤ人だったフロイトは、ナチスから逃れて1938年6月6日にイギリスにたどり着き、9月27日にこの邸宅に定住した。その後も診療、研究、執筆を続けたが、翌39年9月23年に83歳の生涯を閉じている。

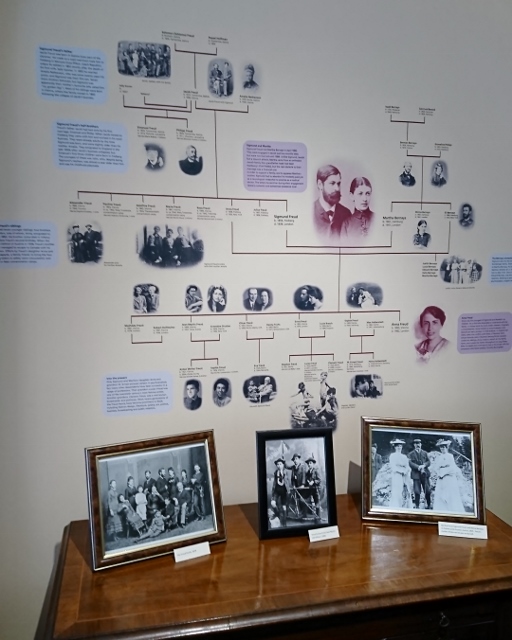

彼の死後も妻マーサや末娘アンナらが住み続け、アンナは児童精神分析の先駆けとして活躍した。父の書斎と図書館を保存し続けたアンナが82年に逝去すると、彼女の遺志により邸宅は86年7月に博物館として公開され、現在に至っている。

精神分析という独自の手法によって、人間の奥深い領域に光を当てた偉大な親子の足跡を辿ることができる。

この書斎は、フロイトがロンドンに移ってきてもオーストリアと同じ環境で働けるようにと、息子のアーネストと家政婦のポーラ・フィクトルが移設したのだそうだ。書斎のカウチ(寝椅子)は、「世界でもっとも有名なカウチ」と呼ばれ、フロイトが数えきれないほどの患者に精神分析(自由連想)を行った正にその診療台である。偉業が生み出された瞬間に立ち会えた感じ。

書斎を見た瞬間の感想が、「まるで自分と一緒じゃん」というもの。大先生に対して失礼ではあるが、フロイトの収集した古代からの3D造形物の多さに、コレクターである私自身の性分と非常に共通するものを感じた。本の多さもしかり。私の部屋も書籍(ほとんどが自動車)で壁が埋め尽くされている。フロイト自身が「骨董品コレクションはタバコ中毒に次ぐ癖」と語っている通り、確実に彼は“生粋のコレクター気質”だった訳だ。もちろん、精神分析に活かすためだったのだが、それは私の書籍も同じ。実車情報に精通しなければ、スケール・モデルのコレクターは務まらない。同類の匂いは、一瞬で嗅ぎ分けられるものだ。

邸宅(博物館)の2階では、娘アンナ・フロイトの診療部屋が保存・公開されていた。部屋の外の壁に、フロイト一族の家系図が描かれていたが、ジークムント・フロイトという著名人を輩出すると、何代か遡って、また何代かの子孫まで、研究者たちに存在が掘り起こされ、歴史に名が刻まれていくのだなと感じた。

坂本龍馬の先祖や子孫も同じ。あの偉人が1人輩出されただけで、その家系自体が特別なものとして歴史研究や文化継承の対象となっていく。これも、人間が生来持つ知的好奇心の成せる業なのだろう。

博物館は、ロンドン街中の観光地とは来場者の傾向が全く異なり、この世界に何らかの関係や特別な関心がありそうな大人ばかりだった。それでも施設の大きさに見合った入場者が、ひっきりなしに訪れていた(私は人を避けて写真撮影)。

ロンドンのありきたりな観光地に飽きたら、是非訪ねてみて欲しい。皆さんの訪問が、この博物館が後世にも維持継承されていく資金的支援になる。訪問の際は、お土産もたくさん買ってね。どこかファンキーなフロイト・パペット(指人形)もあるから。

FREUD MUSEUM LONDON

20 Maresfield Gardens, London NW3 5SX

Tel.: +44(0)20 7435 2002 URL: www.freud.org.uk

2017.08.13

ロンドン散策 その5

夏休みを8月9日(水)~11日(金)まで3日間もらい、10日~13日まで集中的にロンドンの観光地を散策した。その期間の見聞をテーマ別にまとめ、何日間かで紹介していく。総じて言えるのは、7~8月の学校夏休み期間はどこも観光客で満ち溢れ、気ままな観光はままならないと言うこと。人気施設はチケットの購入や入館で長蛇の列に並ぶので、思い付きで行くととんでもない時間を待つことに費やす。スケジュールが可能なら、Off-peak時期を狙われることをお勧めする。

ロンドン・アイ : 眼下に収める都市の全貌

ロンドンの人気観光地の一つ。ウェストミンスター橋から眺めると大きさが良く分かる。135mの高さから、テムズ川対岸の国会議事堂やバッキンガム宮殿、テレコム・タワーやセント・ポール大聖堂など、遠くまで広がるロンドンの街を360度見渡すことができる。8月11日に訪問した。

住んでいる部屋(10階)からロンドン・アイが見えるのだが、さすがにどの建物が自宅か判別することはできなかった。

DCスーパー・ヒーローズ : レゴで組んだDCコミック・ヒーロー達の競演

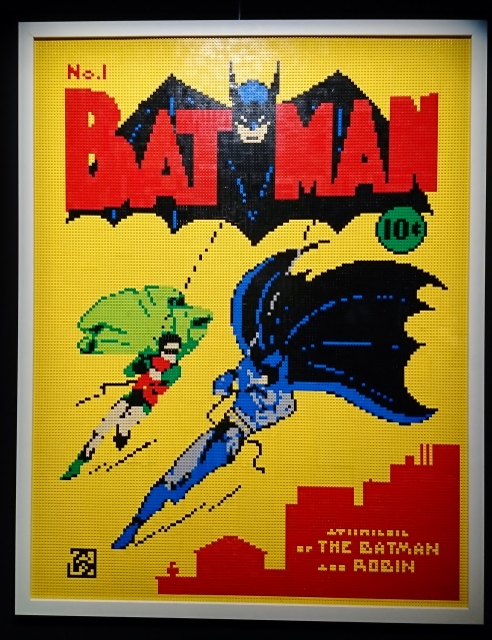

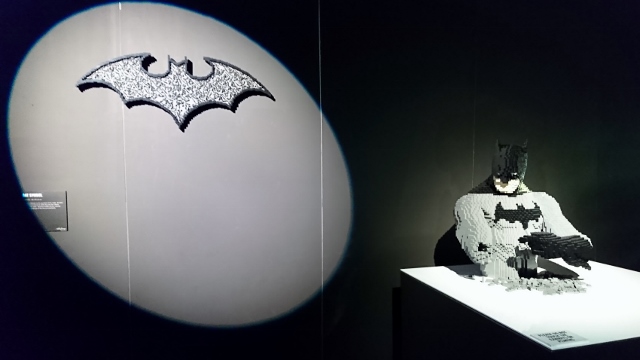

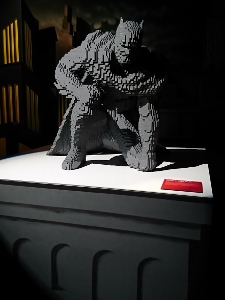

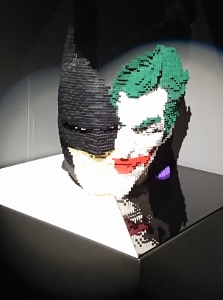

ロンドン・アイから、ミレニアム・マイル(テムズ川沿いの遊歩道)と反対側の道を興味津々で歩いていると、いかにも仮設テントという怪しい施設が現れた。私は大好きなバットマンのイラストを見逃さなかった。入場料が£16.5(2千円以上)と高額だったが、9月初旬までの期間限定イベントだったこともあり、取り敢えず入ってみた。すると、『Art of the Brick : DC Super Heroes』 と題された、レゴ・ブロックで組上げたほぼ等身大のDCコミック・ヒーロー像の展示会だった。右のコミック表紙もレゴで再現。

実は私はレゴの大ファンで、結構な数の商品を保有している。東京(江東区)に居住中は、ららぽーと豊洲のレゴ・ショップにもよく通っていた。二十数年前もデンマークのレゴランドを訪ねている。私のレゴによる作品創作のテーマは航空機へ変形するロボットなのだが、バットマンのファンでもあるので、二重に楽しむことができた。作者の創作技量と芸術性に驚くばかりで、最後に現れた実物大のバットモービルは圧巻だった。

バッキンガム宮殿 : 夏の特別公開

衛兵パレードやホース・ガーズ交代などで賑わう観光地だが、エリザベス女王がスコットランドのバルモラル城で静養されている夏の期間、一部の公務室が公開される。日本語の音声ガイドも付いて、なかなか充実した観光内容だった。内部は撮影禁止なので、外観のみで勘弁してほしい。訪問した8月12日は国際陸上の開催中であり、大通りのザ・マルは閉鎖され、翌日のレースの準備が行われていた。

ロンドン博物館 : 都市の歴史を紐解く

ロンドンという都市の歴史や成立ちについて知るには、ロンドン博物館が最適(8月10日に訪問)。道路のランド・アバウト上に建っており、ローマ人がシティの周りに築いた城壁を取り込んだようなユニークな形式。この日初めて知ったのだが、かつてのシティは城塞都市だったらしい。まだ文明が成り立つ以前の時代から、現代のロンドンが形成されるまでの様々な遺物や文物が展示されている。

2017.08.05

ロンドン散策 その4

さて、先週は航空便で到着した引越荷物の受取りと整理でロンドン散策をお休みしたが、今週末は渡英後初(出張中は省き)の土日完全OFF状態なので、また運動がてら散策に出た。

今回も7月2日同様、27年前のロンドン駐在時に、関心はあったものの実際には訪れる機会が無かった建造物にターゲットを絞った。ロイズ・ビル(Lloyd's Building)だ。あのメカニカルなデザインに、当時度肝を抜かれたことを覚えている。

散策の出発地は、ロンドン発祥の地でもあるシティの象徴・バンク地区。地下鉄バンク駅から出ると、すぐに旧王立取引所(Royal Exchange)に遭遇。今は高級ショッピング街になっているが、金融街の土曜日はお店も休日のようだ。少し歩くと、煌びやかなアーケードが見えてきた。ハリポタ通でない私は知らなかったが、映画『ハリー ポッターと賢者の石』のロケ地になったレドンホール・マーケット(Leadenhall Market)とのこと。しかし、ここもまだ開いていなかった。

さて、今日のお目当てロイズ・ビルに到着。休日だから営業していないため、人通りは僅かな観光客のみだった。周辺が高いビルに囲まれており、建物の全体像を把握するのが困難。三方から撮影した写真が下記の通りだが、こうして見ると全体の形状的なインパクトが弱く、ただ非常階段の渦巻き状デザインが目立って、27年前の感動が色褪せてしまった。

気を取り直し、シティの定番観光地であるセント・ポール大聖堂(St Paul's Cathedral)へと歩いて行った。17世紀の建築家、クリストファー・レン(Christopher Wren)の手になるバロック様式の傑作建造物。私は、1981年のチャールズ王太子とダイアナ元妃の結婚式でその存在を初めて知った。大聖堂の正面(西側)から近づくと、象徴的な中央ドームがどんどん奥に隠れていく。この時は小雨気味で雷まで鳴っていた。周辺は少し広場になっており、ぐるっと全方位を見て回ることができる。右側の写真は南側で、セント・ジョンズ・ゲートから帰り、晴れ間から光が差したチャンスをとらえたもの。

二十数年前、オランダに駐在していた時に仕事でイタリアに出張した。ミラノからベニスまで鉄道で移動したのだが、その時立ち寄った中世の趣が強いヴェローナ(Verona)の街並みにいたく感動した記憶がある。十数年前から、ロミオとジュリエットのモデルになった街ということで日本でも紹介され始めたが、当時は日本人に一人も出会うことはなかった。私は自然の地理条件と人工的な造形物の融合された街並みが大好きで、イギリスのヨークに行った時も小道に2階から順にはみ出した家屋に心惹かれ、中世以来の街によくある路地をまたぐ屋根付き渡り廊下などが大好物。

そんな性分ゆえに、ガイドブックで見たセント・ジョンズ・ゲート(St. John's Gate:聖ヨハネの門)にも寄ってみた。セント・ポールから決して遠くは無かったのだが、ロンドン博物館を右手に見ながら観光地とは縁遠い街並みに迷い込み、最後はスマホのナビに頼る始末(私のポリシーに反する)。左下の写真で見れば魅力的だが、写真のフレームから外は、いたく普通の現代建築。アクセスが悪い上に、高知の「はりまや橋」に匹敵する“ガッカリ名所”だった。お勧めはしない。

またまた気を取り直すと再びセント・ポールへと南下し、大聖堂の麓からテムズ川南岸に架けられた歩行者専用の橋・ミレニアム・ブリッジ(The Millennium Bridge)を渡った。右下の写真は、南岸から見たセント・ポール大聖堂の姿。真横から見ると、中央ドームの高さが際立つ。橋からの眺めは良く、特に東側は奥にタワー・ブリッジをとらえることができる。

テムズ川の南岸は、2000年に完成した大観覧車のロンドン・アイ(London Eye)まで、数々の文化施設に面した遊歩道ミレニアム・マイル(Millennium Mile)が続く。夏休みの最中なので路上パフォーマンスが大盛況。右の写真は女性シンガー。私は人を避けて撮影するので殺風景に見えるが、通りはすれ違いが大変なほど観光客で溢れていた。

ロンドン・アイの先は、終点のウェストミンスター橋。そこからは対岸の国会議事堂(Houses of Parliament)がよく見える。現地のBBCニュースでは、屋上に通路を整備しているようなことを言っていた。

今日の目的は、何と言ってもロイズ・ビルだったが、ミレニアム・マイルを通って来たのには理由がある。実は、ロンドン・アイの視察。超人気スポットなので、この観光シーズンの真っ只中、チケット入手と入場にどの程度労力と時間を要するかを確認したかった。案の定、ふと思い立ったからブラリと行ってすぐ乗れるという代物ではなかった。おぞましいほどの長蛇の列。事前に前売り券の購入は必須。

左の写真は、ウォータールー駅へ行く途中のロンドン・アイ。ちなみにウォータールー駅は、2日後から半数のプラットフォームが拡張工事のために1箇月間閉鎖される。

2017.07.30

日本の祭典 in ロンドン

前回、リージェント・ストリートの追加情報を16日のブログに掲載したが、実はその日の午前中、もう一つ別のイベントに参加していた。その後しばらく出張でヨーロッパを離れていたため、2週間遅れの紹介となる。

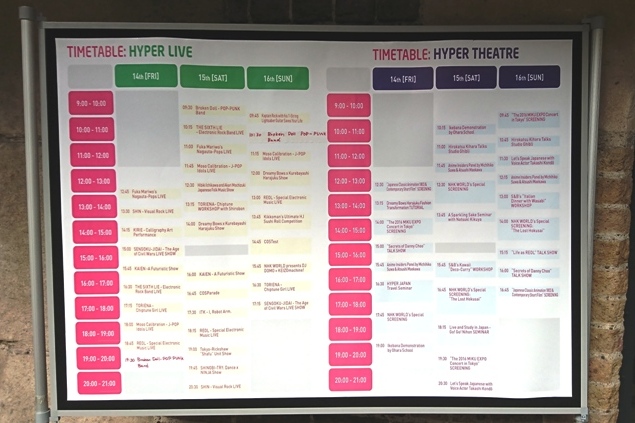

私が16日に参加したのは、タバコ・ドックという1812年に建設された港の倉庫で7月14日(金)~16日(日)に開催された『HYPER JAPAN Festival』というイベントだ。

これは英国在住の日本文化ファン(現地の英国人が主体)のための祭典で、日本の企業やショップも参加しているものの、どちらかと言うと現地主体の開催・運営とのこと。

そのため規模はそれほど大きくなく、フランス・パリで開催され乃木坂46がライヴを実施した『JAPANEXPO2014』のような本格的で大規模なイベントではない。

本物の日本食や酒、少し怪しい“もどき”食、陶器やお菓子、衣装やマッサージ・チェア、キャラクター・グッズやゲーム、囲碁や盆栽など、それなりに幅広く様々な日本文化の品々が紹介されていた。私の大好きな抹茶味のお菓子が、目玉商品に近い扱いでたくさん紹介されていたのが嬉しい。でも、英国赴任以降は敢えて日本食を断っているので、買わなかった。

盆栽展は、二十数年前に日本から独立して英国独自の活動を行っている協会が運営していた。英国やスペインの盆栽協会では、現地にしか植生していない草木を用いて、各国ならではの盆栽スタイルを展開しているとのこと。だからこそ、現地に定着し、独自の発展を遂げたのだろう。

フランス程ではないにしろ、ロンドンでもアニメやゲームのキャラクターに扮したコスプレが目立った。なかなか本格的で力の入った衣装もあり、西洋人ならではルックスから結構サマになっているコスプレもあった。

プロかアマか分からないが、いわゆる「アイドル+オタ芸」のミニ・コンサート&パフォーマンスもあり、コスプレ用なのか日本の“Kawaii”風を目指しているのか、メイクアップ講座も開催されていた。

結局、何も買わず、何も食べなかったが、日本カルチャーを考える良い機会となった。年内にもう数回開催されるらしい。手元の情報では、少なくとも11月24日~26日に同じ場所で、『HYPER JAPAN Christmas』が開催される。

2017.07.16

ロンドン散策 その2

昨日、欧州内の出張から帰り、せっかく7月中の日曜日なので、2週間ぶりにリージェント・ストリートの歩行者天国に行ってみた(7月2日のブログ参照)。

実はこの日、何故か朝からガンズ・アンド・ローゼズ(Guns N' Roses)の代表曲である『Sweet Child o' Mine』の最後のフレーズ、「Where do we go? Where do we go now?」が頭の中でリフレインしていた。

それとは関係ないだろうが、クラシック隊のストリート演奏のラストの曲が、何とGN'R『Sweet Child o' Mine』だった。なかなか粋な選曲。さすがロックとパンクの故郷、ロンドンだと感心した次第。確か、今年1月にGN'R久々の来日公演があったのではないだろうか。彼らの曲はデビュー時にリアルタイムでよく聴いていた。

ロンドン最大のトイショップであるハムリーズ(Hamleys)は、日本のようなキャラクター・トイより、実際に使って遊ぶ道具のようなオリジナル・トイを実演販売することに特徴がある。しかし、二十数年経ってやっと日本に追いついてきたのか、地下にはスター・ウォーズだけの特設売り場が設けられていた。それでも、相変わらず看板の実演販売は盛んだった。

SWでいうと、マニアである私が見たことのない、いかにも大作りな欧米製トイが幾つも並んでいたが、私としては精緻な日本製トイの方が性に合う。大作りなものは、いわゆる子供向けで、やはり3D造形物は精緻でなければ魅力がない。SWフィギュアやビークルも、原理原則はモデルカーと一緒。

実は2日にリージェント・ストリートを訪れた際、気になったものの、CM写真の撮影中だったために、写真撮影をためらったものがある。Poloの男女モデルだ。

今日は、勇気を振り絞って声をかけ、色々教えてもらった上で撮影させてもらった。ちょうどテニスのウィンブルドン選手権が真っ只中だが、Poloは長年、公式アンパイアの制服を提供しているとのこと。まさに、彼らが着ている衣装。梯子の椅子も審判をする際のモノ。生身のマネキン役といったところか。

さすがモデルだけあって、まるで絵に書いたようなイギリスの美男美女。日本でもメディアではよく見るルックスだが、実際にロンドンでこのような美男美女に出くわすことは残念ながらまずない。普通に東京を歩いていて、乃木坂46のメンバーに出くわさないようなもの。

ちなみに、私が今のアパートへ移る前に滞在していたホテルには、毎年ウィンブルドンを見に来るために休みを取って、日本から英国に来ている人が宿泊していた。素晴らしい。私は東京に居ても乃木坂と欅坂の46姉妹のコンサートには、行けずじまいだった。ロンドンの地で、今大いに後悔している。

皆さんも、チャンスを逃すことのないよう、日々好きなことにチャレンジしてみてはいかがだろうか。

2017.07.02

赴任地 ロンドンで初の週末

2月に前回のブログをしたためた頃、実は英国ロンドン赴任の内示を受け、現行業務の仕上げ作業、引き継ぎ、引越し準備、VISA取得、渡英準備、赴任と、慌ただしい4箇月間を過ごしていた。そのため、当サイトもしばし置き去り状態だった。

6月25日に英国ロンドンに入り、現地で1週間を過ごして、7月1~2日に初の週末を迎えた。そもそも私の社会人生活は27年前にロンドンから始まっており、欧州駐在は実に19年振りとなる。東京ほど暑くはなく、ジメジメもしていないので、まずは土地勘を取り戻すため、仮滞在中のホテルから、シティ方面へと歩いて繰り出した。

すると、見たことのない立派な施設があり、どうも内部が一般に公開されているらしい。フラフラと入ってみると、昔の記憶には全くない複合美術館、サマセット・ハウスだった。どうも私がオランダ駐在を終えて帰国するくらいの時期に、庶民に解放されたらしい。だから記憶に無いはずだ。色々と展示館があるけれど、印象派の画家の展示が目を引いた。いつか入館するつもり。

サマセット・ハウスのテラスはテムズ川に面しており、その横にはウォータールー橋が掛っている。左にロンドン・アイ(大観覧車)、右に国会議事堂と眺められ、観光客の絶好の撮影スポットのようだ。

実は、1日(土)の探索目的地はテンプル。お寺じゃないよ、地名だよ。テンプル騎士団に由来する。パラパラとガイドブックを観ていたら、知っているはずなのに記憶にない魅力的な建造物を発見し、「まずは温故知新から」と、当時馴染みのなかったテンプルを目的地として足を運んだ次第。

その建物が上の写真で、王立裁判所。結構好きなデザイン。滞在時間は短かったけど、来て良かった。

さて、2日の日曜日。7月の毎日曜日は、リージェント・ストリートが歩行者天国になる。今日が今年の初日。写真は通りでのイベント開始前なので、人通りはまだ少ないが、7~8月は欧州で夏休みになる関係から、イギリス以外の欧州各国からの若い子達を中心とした旅行者で、ロンドン市内の観光地はごった返している。

去年はバスが陳列されたり、スポーツカーが展示されたりしたようだが、今年の予定表には記されていなかった。ジャズなどのパフォーマンス系が中心になるらしい。自動車ファンの私としては残念だ。

せっかくピカデリーまで来たので、隣のレスター・スクエアに足を伸ばした。目的は、かつて駐在時に初めてモデルカー(英国SMTS社製のランボルギーニ達)を手にし、購入したショップ、「セント・マーチンズ・アクセサリーズ」に、約十数年ぶりに顔を出すこと。

しかし、お店があったはずの場所に店舗は見当たらない。角を曲がって小道に入ったところに、同店が経営する自動車専門書店があったから、その場所に行ってみた。すると、「St Martins Models」の看板が。しかし、店舗も経営者も違っていた。

たまたま似たような場所に今の店主が店を構えただけで、目的のお店は6年前に廃業したそうな。書店も3年前に閉めたという。時の移ろい、諸行無常を感じずにはいられない。

変わらず立ち続けるのは、シェークスピア大先生の像。映画館や劇場、チケット売り場などに囲まれたレスター・スクエアの中心で、観光客らを見下ろしている。この辺りには、よく映画を見に来ていた。今回の駐在中も、足しげく通うかもしれない。

最後に、街中のありふれた光景を紹介。

ベントレー、アストン・マーティン、ジャガーなどの国産高級車が、当たり前の如く至る所に路上駐車されている。ロンドンの街中は路上駐車が基本なので、フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェも、平気な顔で路駐三昧。マクラーレンやロータスも国産車なので、街中では度々目にする。他には米国の電気自動車テスラが目立つ。

ただ、ほとんど改善が為されない住空間に対し、車のような工業製品だけがスタイリッシュになっている景色は、凄くアンバランスな感じがする。街を変えないのなら、車もクラシック・カーのままが正当な進化なのかもしれない。

食事なども、テスコでサンドウィッチを買おうと選んでいると、日本のブランド家畜はもっと旨い餌を食べているのではと、とてつもなく惨めな気分に陥ってしまう。「英国民はアストン・マーティンに乗っている場合じゃないだろう」、とも思う。

日本と比べるわけでも、英国の荒探しをするつもりでもないけれど、『 Quality of Life 』というものについて、考えるきっかけになりそうだ。

2017.02.18

この喜びを分かち合いたい

- 日本語記事を一旦完了

先週2月6日に、何とか最終第7章の記事を書き上げた。

前から気になっていた作品掲載ページへのリンクページも追加している。

実は、ショップの写真やキットのリストなどは未掲載なのだけれど、

そこは時間が取れた際に追加するとして、とりあえずは一旦完了としたい。

- 本格執筆から1年半超

もとは半年くらいの予定で、英日両言語での記事を作成するつもりだった。

そう思ったのは、頭の中ではコンテンツが全てイメージできていたということだが、

いざ書き始めると、これがなかなか。日本語だけで3倍の約1年半かかってしまった。

全体のメニュー構成は、本格的に執筆を開始する何か月か前にできていた。

本格的な執筆作業は、『世界モデルカー博物館』が開館する前の2015年GWに、

作品紹介のための写真撮影と、その画像処理を行うところから始まった。

- 英日対訳なれど日本語先行

最初に取り掛かった本編記事は、各ページのメインビジュアルでもある「作品解説」。

私が英日対訳サイトを執筆するときは、原則的に英語から始めるようにしている。

何故なら、自分の英語力に見合った表現で、英語として書き起こすことができるからだ。

先に日本語で書いてしまうと、英語に細かく“翻訳”する至極困難な作業が待ち受ける。

だから、最初に取り組んだ「作品解説」には、英語と日本語が併記されている。

しかし、「作品解説」では結構調べる事柄が多く、尚且つそれを記事としてまとめるのは、

平易な英語でもなかなか骨の折れる作業だった。何とか終えると、そこで気が付いた。

本文をいきなり英語で書き始めると、英語力の拙さから逆に執筆自体がつらくなるなと。

内容が独創的なだけに、ここはまず日本語表現でコンテンツを固めようと決定した次第。

その結果が、「作品解説」だけ英日対訳で、本文は日本語のみという変則的な構成だ。

- 実車情報の整理に難航

ある程度執筆が進み、終盤でぶつかった難関が、「逸品解説」と「デザイナー」だった。

共に事実関係の調査が必要で、これがなかなかの大仕事。

もちろん概要は知っていても、文字にするとなると結構しっかり調査する必要があった。

私自身、その作業過程で初めて知るような事柄もあって、大いに勉強になった。

ただ、実車等に関する本格的な情報は、実車ジャーナリストの著作物に頼って欲しい。

私はあくまで、モデルカーを愉しむ入口として実車情報を紹介しているに過ぎない。

モデルカーマニアなら、この程度の実車知識は常識だよというアピールでもある。

- モデルカー文化の醸成

そもそも、『世界モデルカー博物館』の開館は、業界にとって画期的な出来事であり、

メーカー、ショップ、コレクターから絶賛されるべき、この四半世紀における快挙である。

業界の勢力図や、コレクターの置かれた状況などが急激に変わっている昨今において、

何時でも誰でもその全容(2ドアクーペに限るが)を鑑賞することができる施設は、

世間一般に広くモデルカー文化を知らしめ、次世代のコレクターを育成していくための、

最重要かつ必要不可欠の存在だ。関係者から広く賛同の声をいただきたい。

- この喜びを分かち合いたい

モデルカー文化の醸成なくして、モデルカー業界の将来は無い。

この『モデルカー学』は、博物館というハードに対するソフトの位置づけである。

ハードとソフトが対になることで、モデルカーの “文化啓蒙装置” に命が吹き込まれた。

今回の『モデルカー学』執筆(一旦)完了の喜びを、モデルカーに関わる全ての方々と、

大いに分かち合いたい。

2016.05.04

二極化するデザインの方向性

今日はGWの中日。

創造広場アクトランドは、1周年記念イベントを行っているらしい。

招待状をもらっていないので詳細は分からないが、大盛況であることを願う。

いよいよ今日から、ウェブサイト「モデルカー学」の本編記事執筆を再開する。

生業の方で新しいウェブサイトの設計・構築に取り掛かっており、日々時間に追われているが、

何と言っても他者にできない私の存在意義は、実践に基づく『モデルカー学』の確立と普及に他ならない。

その前に、今日は10年ほど前から気になっていた“二極化するデザインの方向性”について考える。

3月29日のブログで触れたジュネーヴ・モーターショー2016で、明瞭に比較できるサンプルが登場している。

1台は、映画にも登場したドバイ・Wモーターズ社のライカン・ハイパースポーツ(Lykan HyperSport)の上位機種、

フェニア・スーパースポーツ(Fenyr SuperSport)、そしてもう1台は、北京の新興メーカー・テックルールズ社の

GT96 TREV コンセプトである。TREVとはTurbine-Recharging Electric Vehicleの略称。

前者が市販車なのに対し、後者は実走可能ながらコンセプトカーであるため、厳密な比較とはならないが、

両者を並べてみれば、近年様々な分野で二極化しつつあるデザインの方向性が面白いほど認識できる。

左がフェニア・モータースポーツで、右がGT96 TREV コンセプトである。私は両デザイン共に気に入っている。

直ぐにでも1/43モデルカーで欲しいところだ。

さて、この2台の違い、皆さんの眼にはどう映っただろうか。

共に2シーター・ミッドシップ・スーパーカーなので、根本的なフォルムはほぼ似通っている。

しかし、左側のフェニアは細かい凹凸が多い複雑な造形であり、右側のGT96は表面が滑らかなシンプルな造形である。

空気抵抗と戦い、ダウンフォースを味方につけ、冷却用に外気の吸排出が必要なスーパーカーであるため、

細かい造形にもエンジニアリング上の必然性があるとしても、両者のエクステリア・デザインの方向性は、

明らかに両極に分かれている。デザイナーは共にその二極の方向性を意図的に創り出したに違いない。

2016年に、こんな両極端なエクステリアのスーパーカーが同じ舞台に登場するのだから、デザインは面白い。

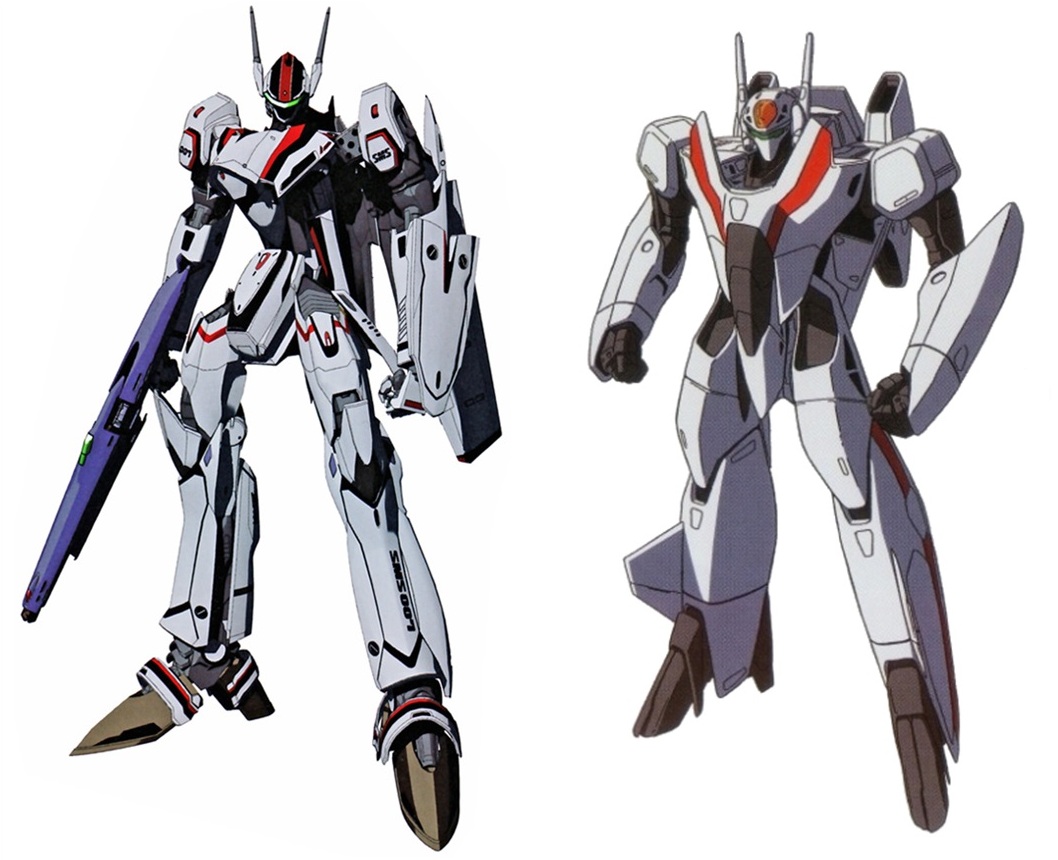

なお、この二極化の傾向は、アニメに登場する架空のメカ(ここでは戦闘用人型ロボット)においても存在する。

左側は2008年に放送が開始された『マクロスFrontier』の主役機、VF-25F:メサイアである。

右側は1993年にOVAが発売された『マクロスⅡ』の主役機、VF-2SS:バルキリーⅡである。

後者の魅力は、バルキリーⅡファンクラブサイト:Passion for Valkyrie II にて語り尽くされている。

メサイアは、CGを用いて技術的に“できる”ようになったため、全体のフォルムで機能美を追究するより、

ただただ細かい情報を盛り込んでしまい、美しいと呼べる形状からは程遠いデザインとなっている。

私は、バルキリーの “折り紙細工化” や “トランスフォーマー化” などと呼んでいる。

一方、バルキリーⅡは、細部に情報を盛り込むのではなく、本質的な美しさをシンプルな描線で創り上げている。

ロボット・デザインの最高傑作の一つ。車で言えば、GT96 TREV コンセプトのデザイン傾向に該当している。

1/43モデルカーを収集していると、新型車種の第1号車が発売された後、レース仕様やフェイスリフト、

ハイパワー仕様などの発展系車種が発売され、その時々には新鮮味を感じるものの、次世代車種が登場した頃には、

最初に出た第1号車の一番シンプルなオリジナル・デザインが、最も魅力的に見えてくることが多々ある。

フェラーリしかり、ランボルギーニしかり、ポルシェしかりである。

これは、空力パーツや細かい凹凸の造形などは、基本的フォルムの車体に対する「付加物」でしかないからであり、

その車の本質(素性)は、シャーシ構造や動力性能、そして最も基本となるフォルムで既に体現されているからだ。

ある程度センスと技術が必要とはいえ、複雑な「足し算」が比較的容易なのに対し、根本的なフォルムの造形は、

あらゆるぜい肉をそぎ落とす「引き算」的な作業であり、圧倒的なセンスと高い技術力が求められる。

フェニアとGT96のように、複雑系の造形もシンプル系の造形もデザインとしては共に魅力的で、

そうであるがゆえに、これからも両極の方向性で高い完成度と個性が追究されていくのだろう。

私個人としては、結構昔から基本的にシンプル系のデザインに心惹かれている。

1990年代から気になっているけれど、未だにモデルカー化されていない車種(ロードカー)には、

ほとんど知られていない Helem V6 や Mega Monte Carlo などがある。

興味のある方は、調べてみて欲しい。

- 1 / 2

- 次のページへ